2. Учения о Вселенной

За несколько тысячелетий до нашей эры в речных цивилизациях Востока появились и запечатлелись в памятниках древнейшей письменности некоторые представления о природе. Несмотря на высокий уровень астрономических сведений народов Древнего Востока, их взгляды на строение мира ограничивались непосредственными зрительными ощущениями. Поэтому в Вавилоне сложились взгляды, согласно которым Земля имеет вид выпуклого острова, окруженного океаном. Внутри Земли будто бы находится «царство мертвых». Небо - это твердый купол, опирающийся на земную поверхность и отделяющий «нижние воды» (океан, омывающий земной остров) от «верхних» (дождевых) вод. На этом куполе закреплены небесные светила, над небом живут боги. Солнце восходит утром, выходя из восточных ворот, и заходит через западные ворота, а ночью оно движется под Землей. Тем не менее, вавилонские астрономы производили систематические наблюдения над небесными светилами, могли вычислять сроки наступления новолуний, составлять лунные календари, предложили семидневную неделю.

Вселенная древних египтян имеет вид большой долины, вытянутой с севера на юг, в центре ее находится Египет. Небо уподоблялось большой железной крыше, которая поддерживается на столбах, на ней в виде светильников подвешены звезды. Вместе с тем египетские жрецы за 4000 лет до н. э. знали довольно хорошо продолжительность солнечного года, который у них состоял из 360 суток, разделенных на 12 месяцев. А 2000 лет до н. э. они уточнили календарный год до 365 суток. Их солнечный календарь послужил основой для построения юлианского календаря.

В Древнем Китае существовало представление, согласно которому Земля имеет форму плоского прямоугольника, над которым на столбах поддерживается круглое выпуклое небо. Разъяренный дракон будто бы согнул центральный столб, вследствие чего Земля наклонилась к востоку. Поэтому все реки в Китае текут на восток. Небо же наклонилось на запад, поэтому все небесные светила движутся с востока на запад. Однако из китайских летописей мы узнаем, что видимое движение Солнца и Луны и периодическая повторяемость затмений уже известны там за 3000 лет до н. э.

В науке Древнего Востока обобщающая мысль поднималась к представлению о причинной закономерности во Вселенной в целом. Но это не означает, что были попытки построения единой системы природы. Такие картины были созданы в Древней Греции. Когда греки познакомились с естественнонаучными представлениями Египта и культурных стран Азии и дополнили их астрономическими, географическими и биологическими сведениями, выросшими из обобщения собственного земледельческого, ремесленного, строительного и навигационного опыта, тогда в ионийских колониях появились первые единые концепции мира как целого, противостоявшие религиозно-мифологической картине строения, происхождения и развития небесных тел и Вселенной. В греческих колониях на западных берегах Малой Азии (Иония), на юге Италии и в Сицилии в VI в. до н. э. началось бурное развитие науки, в частности философии, как учения о природе. Именно здесь на смену простому созерцанию явлений природы и их наивному толкованию приходят попытки научно объяснить эти явления, разгадать их истинные причины. Древнегреческие философы за семь веков до нашей эры Землю уподобляли плоскому диску, края которого омываются водами океана. Над диском - твердая небесная полусфера, под диском - подземный мир Аида - царство мертвых.

Первую теорию строения мира, объясняющую прямое и попятное движение планет, создал греческий философ Евдокс Книдский (ок. 408-355 гг. до н. э.). Он предположил, что у каждой планеты имеется не одна, а несколько сфер, скрепленных друг с другом. Одна из этих сфер совершает один оборот в сутки вокруг оси небесной сферы по направлению с востока на запад. Время обращения другой (в обратную сторону) предполагалось равным периоду обращения планеты. Тем самым объяснялось видимое движение планеты вдоль эклиптики. При этом предполагалось, что ось второй сферы наклонена к оси первой под определенным углом. Комбинация с этими сферами позволяла объяснить попятное движение планеты и ее наклонное движение по отношению к эклиптике. Все особенности движения Солнца и Луны объяснялись с помощью трех сфер. Звезды Евдокс разместил на одной сфере, вмещающей в себя все остальные. Таким образом, все видимое движение небесных светил Евдокс свел к вращению 27 сфер.

В дальнейшем развитии мировоззрения большую роль сыграла математическая программа Пифагора-Платона. Платон (427-347 гг. до н. э.) полагал, что основой мира являются огонь, воздух, вода, земля. Пифагор и его последователи высказали мысль о шарообразности Земли: Земля - сфера, подобная самой себе во всех направлениях: она не имеет ни верха, ни низа. Пифагор также обратил внимание на то, что Солнце совершает полный оборот в течение года по эклиптике в направлении, противоположном суточному вращению звездного неба, которое представлялось сферой, окружающей Землю.

Платон высказал предположение, что Земля находится в центре мира, что вокруг нее обращаются Луна, Солнце, далее - утренняя звезда Венера, звезда Гермеса (Меркурий), звезды Ареса, Зевса и Кронуса (Марс, Юпитер и Сатурн). У Платона впервые встречаются названия планет по имени богов, полностью совпадающие с вавилонскими. Представления о равномерном, круговом, совершенно правильном движении небесных тел высказал также Платон.

Усовершенствованием системы мира Евдокса занялся ученик Платона Аристотель (384-322 гг. до н. э.). При построении своей системы мира Аристотель использовал представления Евдокса о концентрических сферах, на которых расположены планеты и которые обращаются вокруг Земли. По Аристотелю, Космос ограничен, имеет форму сферы, в центре которой находится земной шар, за пределами сферы нет ничего - ни пространства, ни времени. В пределах же сферы нет пустоты - все заполняет «первичная материя». Все небесные движения совершенны, т. е. совершаются равномерно по кругам согласно принципу пифагорейцев. Аристотель представлял себе планеты прикрепленными к определенным прозрачным сферам, которые вращаются вокруг неподвижной Земли. У него имеются убедительные доказательства шарообразности Земли. Одним из них было изменение вида звездного неба при передвижении наблюдателя по земной поверхности: в южных странах появляются новые созвездия, невидимые на севере, чем дальше к северу, тем больше видно незаходящих звезд. Второе доказательство Аристотеля основано на наблюдениях лунных затмений: тень Земли на диске Луны всегда ограничена дугой круга. Из того, что все тела при падении стремятся к центру Земли, по мнению Аристотеля, следует, что Земля должна иметь шаровидную форму. В своих трудах Аристотель изложил принципы классификации животных, провел сравнение различных животных по их строению, заложил основы античной эмбриологии.

Воззрения античных философов содержали ряд важнейших элементов эволюционизма: во-первых, мысль о естественном возникновении живых существ, их изменении в результате борьбы противоположностей и выживании удачных вариантов; во-вторых, идею ступенчатого усложнения организации живой природы; в-третьих, представление о целостности организма.

Классическую форму теории эпициклических движений придал александрийский астроном Клавдий Птолемей (II в. н. э.) Он разработал метод, пользуясь которым можно было рассчитать положение той или другой планеты на любой заданный момент времени. Это сочинение дает стройную теорию планетных движений, но исходит из неверного принципа неподвижности Земли в центре мира. Это была логически стройная кинематическая схема Вселенной, которая, несмотря на ложность своих теоретических основоположений, давала удовлетворительное описание основных особенностей видимого движения небесных тел. В историю науки она вошла как геоцентрическая система мира.

Системы мира Аристотеля и Птолемея были признаны согласными с религиозной идеологией. Основа христианской религии - тезис искупления (пришествие на Землю бога для спасения людей) гармонировал с представлением об исключительном положении Земли как центра мира. Труды Птолемея вместе с другими древними астрономическими источниками послужили отправной точкой для ряда усовершенствований геоцентрической системы мира, разработанной средневековыми учеными и философами.

Значительным шагом вперед было геологическое учение Ибн Сины (Авиценны). Впервые в истории науки он открыл закон последовательности залегания осадочных пород (500 лет спустя его вновь открыл датский естествоиспытатель Николаус Стено). Это открытие послужило отправным пунктом для формулировки Авиценной более общей научной концепции - учения об эволюции земной коры. К идее эволюции независимо от Ибн-Сины пришел также его современник Абу Райхан Бируни. Это учение имело огромное мировоззренческое значение вследствие того, что идея постоянного изменения земной поверхности резко противоречила религиозному постулату о единовременном и совокупном творении всего космоса и его пребывании в дальнейшем в вековечном, абсолютно неизменном состоянии.

Средневековые представления

Геоцентрическая система Птолемея с течением времени усложнялась, ибо повышенные требования к точности астрономических вычислений делали необходимым увеличение количества дополнительных окружностей (эпициклов, деферентов), чтобы согласовать систему с Землей в центре и вращающимися вокруг нее по окружностям планетами с наблюдаемыми движениями этих планет. Вместе с тем громоздкость птолемеевской системы не позволяла давать точных данных о движении Солнца и Луны, а это в свою очередь тормозило реформу юлианского календаря. Вселенная Птолемея значительно упростилась бы, если принять, что в центре ее находится не Земля, а Солнце. У различных ученых начинают намечаться попытки нового подхода к объяснению небесных явлений, пока, наконец, польский мыслитель Николай Коперник не сделал великого шага к созданию нового мировоззрения, давшего толчок мощному развитию астрономии как науки. Николай Коперник, создал гелиоцентрическую систему мира. В ее основе лежали следующие утверждения:

-

В центре мира находится Солнце.

-

Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца в одном направлении и вращаются вокруг одного из своих диаметров.

-

Это движение происходит по круговым орбитам.

-

Оно является равномерным, т. е. скорости движения планет по круговым орбитам постоянны.

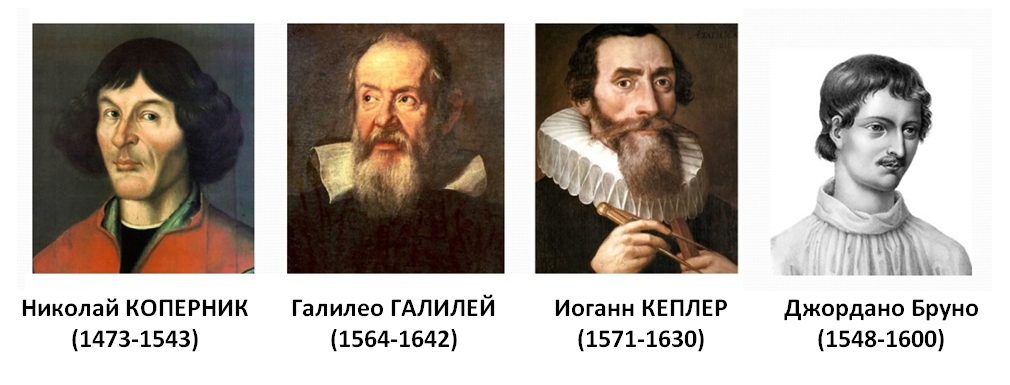

Впервые Коперник дал правильный план строения Солнечной системы, установив ее относительные масштабы. Учение Коперника произвело настоящую революцию не только в астрономии, но и во всем человеческом мировоззрении. Коперник стер грань между «земным» и «небесным».

Последующие шаги в создании новой картины мира были сделаны Г. Галилеем и И. Кеплером, оба они были убежденными сторонниками учения Н. Коперника.

Выдающийся итальянский ученый Галилео Галилей сделал много открытий в астрономии. В 1609 году он изготовил небольшой телескоп и применил его для наблюдения небесных светил. Направив телескоп на небо, Галилей своими открытиями подтвердил теорию Коперника. Так, Галилей открыл фазы у Венеры. Он нашел, что такая их смена возможна лишь в том случае, если Венера обращается вокруг Солнца, а не вокруг Земли. На Луне Галилей обнаружил горы и измерил их высоту. У планеты Юпитер Галилей открыл четыре спутника. Их обращение вокруг Юпитера опровергало представление о том, что лишь Земля находится в центре вращения. На Солнце Галилей обнаружил пятна и по их перемещению заключил, что Солнце вращается вокруг своей оси. Пятна на Солнце, считавшемся эмблемой «небесной чистоты», тоже опровергали идею о будто бы принципиальном различии между Землей и небом. Млечный Путь в поле зрения телескопа распался на множество слабых звезд. Вселенная предстала перед человеком как нечто несравненно более грандиозное, чем маленький мирок, кружащийся вокруг Земли. Пропаганда Галилеем учения Коперника на итальянском языке, доступном более широким кругам читателей, вызвала ярость церковников. Ведь до него ученые писали свои сочинения на латинском языке. Сначала учение Коперника было объявлено ложным, еретическим, и пропаганда его была запрещена. Галилей не посчитался с этим запрещением, и его вызвали на суд. В 1633 году под страхом пыток престарелый ученый был вынужден официально отречься от своих взглядов и «раскаяться» в том, что он распространял учение Коперника.

Но и после этого вынужденного раскаяния церковники содержали Галилея под домашним арестом и запрещали ему печатать книги, касающиеся астрономии.

И. Кеплер совершил следующий шаг - открыл эллиптическую форму орбит и законы, по которым планеты движутся вокруг Солнца. Первые два кеплеровских закона были опубликованы в 1609 году, третий - в 1619 году. Наиболее важным для понимания общего устройства Солнечной системы был первый закон, утверждавший, что планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а Солнце находится в фокусе одного из этих эллипсов. Однако три его закона имеют решающее значение в истории науки, прежде всего потому, что они способствовали доказательству закона тяготения Ньютона.

Другим выдающимся последователем Н. Коперника был Джордано Бруно. Он выдвинул идею множественности миров, которую можно трактовать как принцип эквивалентности разных мест во Вселенной, имеющей фундаментальное методологическое значение и в современной космологии. Основная идея натурфилософии Д. Бруно - бесконечность и однородность Вселенной и неисчислимость миров - звезд, тождественных по своей природе с Солнцем. У Бруно не только Земля, но и Солнце перестает быть центром Вселенной, последняя вообще не имеет центра. Он также допустил возможность существования внеземных цивилизаций. Средневековые схоласты легко опровергали его постулат: не может быть бесконечного множества миров, если Бог один и Сын его один. А Бруно высмеивал этот аргумент, высказываясь уже не о строении физической Вселенной, а об ошибочности основ веры. Д. Бруно в 1592 году по доносу был предан суду инквизиции. Ему были предъявлены многочисленные обвинения в богохульстве, аморальном поведении и еретических взглядах в области догматической теологии. Осуждению подверглись также некоторые из его философских и космологических идей. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и по повелению Климента VIII был приговорен к смертной казни, а затем сожжен на костре в Риме 17 февраля 1600 года.

Вселенная Ньютона

Сэр Исаак Ньютон в своем труде «Математические начала

натуральной философии» (1687 г.) заложил основы классической физики:

Сэр Исаак Ньютон в своем труде «Математические начала

натуральной философии» (1687 г.) заложил основы классической физики:

1. Существует абсолютное пространство, которое однородно, изотропно и имеет бесконечную протяженность.

2. Существует абсолютное (истинное и математическое) время. Время бесконечно и имеет одно измерение.

В основе механики Ньютона лежат три аксиомы (три закона):

Первый закон - закон инерции: всякое тело, на которое не действует внешняя сила, сохраняет по инерции (вследствие наличия инертной массы) состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Второй закон - закон движения:

F = mи a,

где F - вынуждающая сила, a - ускорение, mи - инерциальная масса.

Третий закон - закон действия и противодействия: всякому действию соответствует равное по величине и противоположно направленное противодействие.

В конце XVII века Ньютон установил закон тяготения: между всеми телами на Земле действуют силы притяжения - гравитационные силы.

Fгр = γ mгр Mгр /r 2,

где g - гравитационная постоянная.

Обратим внимание, что в уравнениях Ньютона появилось две разных массы: инертная масса mи и гравитационная масса mгр. Сейчас доказано, что mгр = mи с точностью до 10-12.

Разобравшись с тем, что происходит на Земле, Ньютон попытался описать самую большую физическую систему - Вселенную. Для этого Ньютон сделал гениальное предположение - пусть законы, установленные на Земле, будут действовать и во всей Вселенной, т. е. эти законы будут мировыми законами.

В конце XVII века считалось, что Вселенная - шар и вещество (звезды) во Вселенной однородно распределено по объему шара. Между частицами - звездами действуют, как считал Ньютон, только гравитационные силы, т.е. силы притяжения, поэтому шар должен сжаться в точку, т. е. произойти гравитационный коллапс. Но если Вселенная - бесконечна, то произвольная точка в бесконечной Вселенной испытывает одинаковое притяжение в любом направлении и поэтому остается на месте.

Ньютон делает гениальный вывод: Вселенная является бесконечной и стационарной (т. е. неизменной во времени), но сам Ньютон понимал, что такая Вселенная очень неустойчива.

Вселенная Эйнштейна

Начало новой теории происхождения Вселенной было положено

публикацией в 1916 году работы Альберта Эйнштейна «Основы общей теории

относительности». Эта работа является основой Релятивистской Теории Гравитации,

на которую, в свою очередь, опирается современная космология. Уже в 1917 году

сам Эйнштейн предложил выведенную им из своих уравнений поля модель

пространства, известную ныне как Модель Вселенной Эйнштейна.

Начало новой теории происхождения Вселенной было положено

публикацией в 1916 году работы Альберта Эйнштейна «Основы общей теории

относительности». Эта работа является основой Релятивистской Теории Гравитации,

на которую, в свою очередь, опирается современная космология. Уже в 1917 году

сам Эйнштейн предложил выведенную им из своих уравнений поля модель

пространства, известную ныне как Модель Вселенной Эйнштейна.

Как и многие учёные своего времени, Эйнштейн был сторонником статической Вселенной и пытался построить её модель так, чтобы Вселенная не обрушилась под собственным тяготением и не расширялась.

Он даже ради этого пошёл на изменение общей теории относительности и ввёл дополнительную космическую силу отталкивания, которая должна была уравновесить притяжение звёзд. Новшеством в модели Эйнштейна было то, что его Вселенная конечна, но, тем не менее, всюду одинакова, иначе говоря, имеет конечные размеры, но не имеет границ. Такая модель Вселенной возможна, если пространство считать искривлённым. Двумерным аналогом такого пространства может служить сфера. Трёхмерное пространство Эйнштейна также имеет топологию сферы, оно замкнуто само на себя и удовлетворяет принципам однородности пространства, поскольку не имеет ни центра, ни краёв и равномерно заполнено галактиками.

Как же тело может быть конечным, но не иметь границ? Возьмите сферу - площадь ее конечна, но как определить границу сферы? Ее нет. По аналогии можно представить себе, что существует некое четырехмерное пространство (какой-то гипершар), где наша Вселенная служит трехмерной границей гипершара. Если на Земле вы, двигаясь по меридиану из любой точки, вернетесь в ту же точку, то и во Вселенной Эйнштейна, двигаясь «по прямой», вы окажетесь в исходной точке.

В 1922 году советский математик А. А. Фридман, решая уравнения теории относительности А. Эйнштейна, пришел к выводу, что материя в нашей области Вселенной должна либо расширяться, либо сжиматься, либо пульсировать. Астрономы, в свою очередь, обнаружили в спектрах излучения звездных островов - галактик «красное смещение» спектральных линий. Это смещение тем сильнее, чем дальше находится от нас та или иная галактика. Это смещение основано на «эффекте Доплера». Суть эффекта Доплера состоит в том, что при удалении от нас какого-либо источника излучения воспринимаемая нами частота колебаний излучения должна уменьшаться, а длина волны, соответственно, увеличиваться. Когда же источник излучения приближается, наблюдается обратное явление. Если источник излучает свет, то при его удалении происходит «покраснение», т. е. линии спектра сдвигаются в сторону более длинных красных волн. А если он приближается, то будет наблюдаться «фиолетовое смещение». Вполне естественно, что ученые связали с этим эффектом Доплера и красное смещение, которое они наблюдали в спектрах галактик. При этом открылась совершенно необычная картина движения гигантских космических объектов во Вселенной. Получалось, что галактики разбегаются от нас во всех направлениях, и, чем дальше находится та или иная галактика, тем с большей скоростью она движется. Происходит общее расширение Метагалактики, которое совершается таким образом, что скорость взаимного удаления двух звездных систем тем выше, чем больше расстояние между ними.