3. Строение вещества

Для познания окружающего нас мира человеку пришлось пройти увлекательный, но мучительно длинный и трудный путь изучения вещества, начиная от самых сложных его форм и кончая элементарными частицами. Мы рассмотрим этот путь не в прямом, а в обратном направлении. Зная свойства элементарных частиц, нам будет уже сравнительно просто построить из них более сложные объекты - атомные ядра и атомы - и понять их свойства.

Под элементарными частицами можно понимать такие микрочастицы, внутреннюю структуру которых на современном уровне развития науки нельзя представить как совокупность других частиц. Во всех наблюдавшихся до сих пор явлениях каждая такая частица ведет себя как единое целое. Элементарные частицы могут превращаться друг в друга. Для того чтобы объяснить свойства и поведение элементарных частиц, их приходится наделять, кроме массы, электрического заряда и спина, рядом дополнительных, характерных для них величин (квантовых чисел).

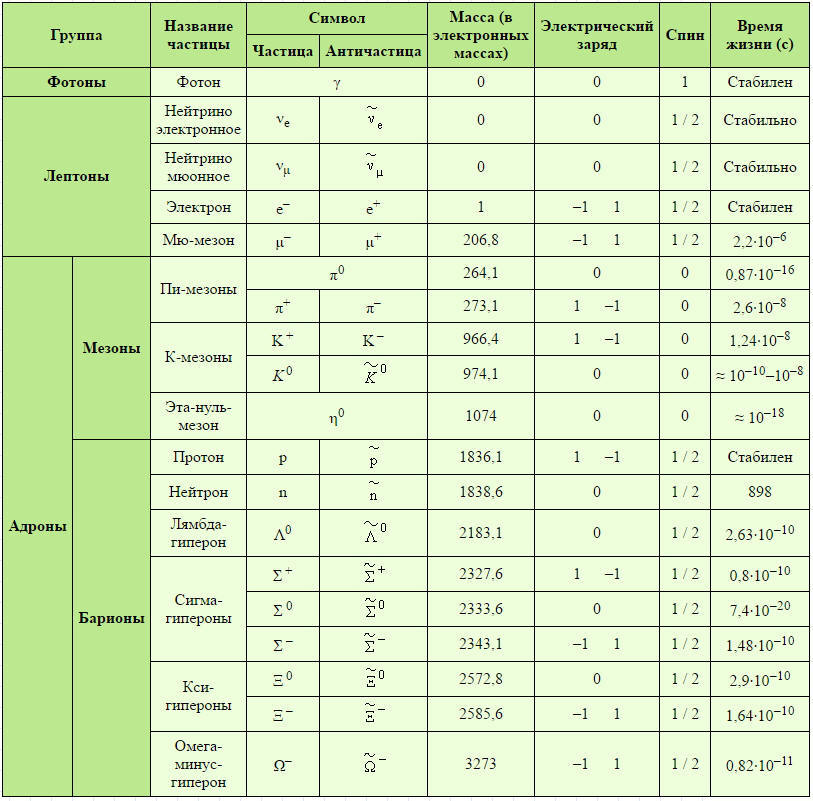

Элементарные частицы подразделяют на четыре класса. К одному из них относится только одна частица - фотон. Второй класс образуют лептоны, третий - мезоны, четвертый класс - барионы. Мезоны и барионы часто объединяют в один класс сильно взаимодействующих частиц, называемых адронами. Дадим краткую характеристику перечисленных классов частиц.

1. Фотоны (кванты электромагнитного поля) участвуют в электромагнитных взаимодействиях, но не обладают сильным, слабым, гравитационным взаимодействиями.

2. Лептоны получили свое название от греческого слова «лептос», которое означает «легкий». К их числу относятся частицы, не обладающие сильным взаимодействием: мюоны (µ-, µ+), электроны (е-, е+), электронные нейтрино (, ) и мюонные нейтрино (, ). Все лептоны имеют спин, равный 1/2, и, следовательно, являются фермионами. Все лептоны обладают слабым взаимодействием. Те из них, которые имеют электрический заряд (т. е. мюоны и электроны), обладают также электромагнитным взаимодействием.

3. Мезоны - сильно взаимодействующие нестабильные частицы, не несущие так называемого барионного заряда. К их числу принадлежат π-мезоны, или пионы (π+, π-, π0), К-мезоны, или каоны (K+, K-, K0), и эта-мезон (η). Масса К-мезонов составляет ~970 mе (494 МэВ для заряженных и 498 МэВ для нейтральных К-мезонов). Время жизни К-мезонов имеет величину порядка 10-8 с. Они распадаются с образованием π-мезонов и лептонов или только лептонов. Масса эта-мезонов равна 549 МэВ (1074 mе), время жизни порядка 10-19с. Эта-мезоны распадаются с образованием π-мезонов и γ-фотонов. В отличие от лептонов, мезоны обладают не только слабым (и, если они заряжены, электромагнитным), но также и сильным взаимодействием, проявляющимся при взаимодействии их между собой, а также при взаимодействии между мезонами и барионами. Спин всех мезонов равен нулю, так что они являются бозонами.

4. Класс барионов объединяет в себе нуклоны (р, n) и нестабильные частицы с массой большей массы нуклонов, получившие название гиперонов. Все барионы обладают сильным взаимодействием и, следовательно, активно взаимодействуют с атомными ядрами. Спин всех барионов равен 1/2, так что барионы являются фермионами. За исключением протона, все барионы нестабильны. При распаде барионов наряду с другими частицами обязательно образуется барион. Эта закономерность является одним из проявлений закона сохранения барионного заряда.

Кроме перечисленных выше частиц обнаружено большое число сильно взаимодействующих короткоживущих частиц, которые получили название резонансов. Эти частицы представляют собой резонансные состояния, образованные двумя или большим числом элементарных частиц. Время жизни резонансов составляет всего лишь 10-23-10-22 с.

Элементарные частицы, а также сложные микрочастицы удается наблюдать благодаря тем следам, которые они оставляют при своем прохождении через вещество. Характер следов позволяет судить о знаке заряда частицы, ее энергии, импульсе и т. п. Заряженные частицы вызывают ионизацию молекул на своем пути. Нейтральные частицы следов не оставляют, но они могут обнаружить себя в момент распада на заряженные частицы или в момент столкновения с каким-либо ядром. Следовательно, в конечном счете, нейтральные частицы также обнаруживаются по ионизации, вызванной порожденными ими заряженными частицами.

Отдельные элементарные частицы различаются значениями физических величин из определенного их набора. К этим величинам относятся, в частности: масса m, среднее время жизни τ, спин J и электрический заряд q. Существует большое количество и других зарядов. Например, странные частицы обладают странностью S, принимающей целочисленные значения, очарованные частицы несут очарование (чарм) С и т. д.

Масса m измеряется в энергетических единицах (МэВ) в соответствии с соотношением Эйнштейна E0 = mс2. Спектр масс известных элементарных частиц простирается от 0 (фотон и нейтрино) до 10570 МэВ (один из ипсилон-мезонов). Для сравнения укажем, что масса электрона равна примерно 0,5 МэВ.

Среднее время жизни служит мерой стабильности частицы. Значения времени жизни варьируются в чрезвычайно широком диапазоне. Фотон, электрон, три нейтрино и протон (а так же их античастицы) абсолютно стабильны (τ = ∞), резонансы предельно нестабильны (τ = 10-24-10-23 с).

Античастицы. Мир античастиц - своего рода зеркальное отражение знакомого нам мира. Античастицы - двойники обычных элементарных частиц, которые отличаются от последних знаком электрического заряда и знаками некоторых других характеристик. У частицы и античастицы совпадают массы, спины, времена жизни. Если частица характеризуется и другими внутренними квантовыми характеристиками, имеющими знак, то у античастицы величины этих характеристик те же, но знаки противоположны. Если частица нестабильна (испытывает распад), то нестабильна и античастица, причём времена жизни у них совпадают и совпадают способы распада (с точностью до замены в схемах распада частиц на античастицы). Например, электрон несет отрицательный электрический заряд, а парная ему античастица - «позитрон» (производное от «позитивный электрон») - положительный. У протона заряд положительный, а у антипротона - отрицательный. В некоторых случаях (например, фотон или π0-мезон и др.) частица и античастица полностью совпадают. Это связано с тем, что фотон и π0-мезон не имеют электрического заряда и других внутренних характеристик со знаком.

Обычное вещество состоит из протонов (р), нейтронов (n) и электронов (е-). Антивещество состоит из их античастиц - антипротонов (p) , антинейтронов (n) и антиэлектронов (позитронов е+). Выбор того, какие частицы считать частицами, а какие античастицами, условен и определяется соображениями удобства. Античастицей античастицы является частица.

При взаимодействии частицы и парной ей античастицы происходит их взаимная аннигиляции - обе частицы прекращают свое существование, а их масса преобразуется в энергию, которая рассеивается в пространстве в виде вспышки фотонов и прочих сверхлегких частиц.

Существование античастиц впервые предсказал Поль Дирак в статье, опубликованной им в 1930 году. Чтобы понять, как ведут себя частицы и античастицы при взаимодействии по Дираку, представьте себе ровное поле. Если взять лопату и вырыть в нем ямку, в поле появятся два объекта - собственно ямка и кучка грунта рядом с ней. Теперь представим, что кучка грунта - это обычная частица, а ямка, или «отсутствие кучки грунта», - античастица. Засыпьте ямку ранее извлеченным из нее грунтом - и не останется ни ямки, ни кучки (аналог процесса аннигиляции). И снова перед вами ровное поле.

Странные частицы. К-мезоны и гипероны были обнаружены в составе космических лучей в начале 50-х годов прошлого века. Начиная с 1953 г. их получают на ускорителях. Поведение этих частиц оказалось столь необычным, что они были названы странными. Необычность поведения странных частиц заключалась в том, что рождались они явно за счет сильных взаимодействий с характерным временем порядка 10-23с, а времена жизни их оказались порядка 10-8-10-10с. Последнее обстоятельство указывало на то, что распад частиц осуществляется в результате слабых взаимодействий. Было совершенно непонятно, почему странные частицы живут так долго. Поскольку и в рождении, и в распаде λ-гиперона участвуют одни и те же частицы (π-мезоны и протон), представлялось удивительным, что скорость (т. е. вероятность) обоих процессов столь различна. Дальнейшие исследования показали, что странные частицы рождаются парами. Это навело на мысль, что сильные взаимодействия не могут играть роли в распаде частиц вследствие того, что для их проявления необходимо присутствие двух странных частиц. По той же причине оказывается запрещенным одиночное рождение странных частиц. Чтобы объяснить запрет одиночного рождения странных частиц, М. Гелл-Манн и К. Нишиджима ввели в рассмотрение новое квантовое число, суммарное значение которого должно, по их предположению, сохраняться при сильных взаимодействиях. Это квантовое число S было названо странностью частицы. При слабых взаимодействиях странность может не сохраняться. Поэтому она приписывается только сильно взаимодействующим частицам - мезонам и барионам.

Кварки. Частиц, называемых элементарными, стало так много, что возникли серьезные сомнения в их элементарности. Каждая из сильно взаимодействующих частиц характеризуется тремя независимыми аддитивными квантовыми числами: зарядом Q, гиперзарядом У и барионным зарядом В. В связи с этим появилась гипотеза о том, что все частицы построены из трех фундаментальных частиц - носителей этих зарядов. В 1964 году Гелл-Манн и независимо от него швейцарский физик Цвейг выдвинули гипотезу, согласно которой все элементарные частицы построены из трех частиц, названных кварками. Этим частицам приписываются дробные квантовые числа, в частности электрический заряд, равный +2/3, -1/3, +1/3 соответственно для каждого из трех кварков. Эти кварки обычно обозначаются буквами U, D, S. Кроме кварков рассматриваются антикварки (u, d, s). Мезоны образуются из пары кварк-антикварк, а барионы - из трех кварков.

В основном цвет кварка (подобно знаку электрического заряда) стал выражать различие в свойстве, определяющем взаимное притяжение и отталкивание кварков. По аналогии с квантами полей различных взаимодействий (фотонами в электромагнитных взаимодействиях, π-мезонами в сильных взаимодействиях и т. д.) были введены частицы - переносчики взаимодействия между кварками. Эти частицы были названы глюонами. Они переносят цвет от одного кварка к другому, в результате чего кварки удерживаются вместе.

Идея кварков оказалась весьма плодотворной.

Она позволила не только систематизировать уже известные частицы, но и

предсказать целый ряд новых. Положение, сложившееся в физике элементарных

частиц, напоминают положение, создавшееся в физике атома после открытия в 1869

году Д. И. Менделеевым периодического закона. Хотя сущность этого закона была

выяснена только спустя примерно 60 лет после создания квантовой механики, он

позволил систематизировать известные к тому времени химические элементы и, кроме

того, привел к предсказанию существования новых элементов и их свойств. Точно

так же физики научились систематизировать элементарные частицы, причем

разработанная систематика в ряде случаев позволила предсказать существование

новых частиц и предвосхитить их свойства. В

таблице представлены некоторые сведения о свойствах элементарных частиц со

временем жизни более

3.2. Корпускулярно-волновая природа микрообъектов

Микромир образуют микрочастицы, которыми являются элементарные частицы, а также сложные частицы, образованные из сравнительно небольшого числа элементарных частиц (молекулы, атомы, ядра атомов и т. п.). Термин «микрочастица» отражает только одну сторону объекта, к которому он применяется. Всякий микрообъект (молекула, атом, электрон, фотон и т. д.) представляет собой образование особого рода, сочетающее в себе свойства и частицы, и волны.

Для облегчения понимания корпускулярно-волновой природы микрочастиц полезно вспомнить такую же двойственную природу электромагнитных волн, в частности света. Наряду с такими свойствами света, которые свидетельствуют о его волновой природе (интерференция, дифракция), имеются и другие свойства, обнаруживающие его корпускулярную природу (фотоэффект, явление Комптона). Таким образом, свет обнаруживает корпускулярно-волновой дуализм: в одних явлениях проявляется его волновая природа и он ведет себя как электромагнитная волна, в других явлениях проявляется корпускулярная природа света и он ведет себя как поток фотонов.

Новый радикальный шаг в развитии физики был связан с распространением корпускулярно-волнового дуализма на квантовые частицы. В классической физике вещество всегда считалось состоящим из частиц, и потому волновые свойства казались явно чуждыми ему. Тем удивительнее оказалось открытие о наличии у микрочастиц волновых свойств, первую гипотезу о существовании которых высказал в 1924 году известный французский ученый Луи де Бройль. Казавшееся сначала сумасшедшей идеей соотношение де Бройля в корне перевернуло представления физиков-теоретиков о микромире и сыграло важнейшую роль в становлении квантовой механики.

Де Бройлю удалось сформулировать соотношение, связывающее импульс квантовой частицы р с длиной волны λ, которая ее описывает:

p = h/λ или λ = h/p,

где h - постоянная Планка.

Это соотношение гласит следующее: можно рассматривать квантовый объект как частицу, обладающую количеством движения р; с другой стороны, ее можно рассматривать и как волну, длина которой равна λ и определяется предложенным уравнением. Иными словами, волновые и корпускулярные свойства квантовой частицы фундаментальным образом взаимосвязаны. Волна, длина которой определяется этим уравнением, называется волной де Бройля.

После долгих дискуссий физики пришли к следующей интерпретации физического смысла волн де Бройля. Поведение микрочастиц носит вероятностный характер, а волна де Бройля - математический инструмент для расчета этой вероятности. В опытах по дифракции микрочастиц там, где интенсивность волн де Бройля максимальна, там вероятность обнаружить микрочастицу максимальна (дифракционный максимум). Наоборот, там, где интенсивность волн де Бройля минимальна, вероятность обнаружить микрочастицу минимальна (дифракционный минимум). Более строго вероятность попадания микрочастицы в ту или иную область пространства рассчитывается с помощью волновой функции.

3.3. Виды взаимодействий

Взаимодействие - основная причина движения материи, поэтому взаимодействие присуще всем материальным объектам независимо от их природного происхождения и системной организации. Особенности различных взаимодействий определяют условия существования и специфику свойств материальных объектов. Всего известно четыре вида взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое.

Гравитационное взаимодействие первым из известных фундаментальных взаимодействий стало предметом исследования ученых. Оно проявляется во взаимном притяжении любых материальных объектов, имеющих массу, передается посредством гравитационного поля и определяется законом всемирного тяготения, который был сформулирован И. Ньютоном.

Закон всемирного тяготения описывает падение материальных тел в поле Земли, движение планет Солнечной системы, звезд и т. п. По мере увеличения массы вещества гравитационные взаимодействия возрастают. Гравитационное взаимодействие - наиболее слабое из всех известных современной науке взаимодействий. Тем не менее, гравитационные взаимодействия определяют строение всей Вселенной: образование всех космических систем; существование планет, звезд и галактик. Важная роль гравитационного взаимодействия определяется его универсальностью: все тела, частицы и поля участвуют в нем.

Электромагнитное взаимодействие также является универсальным и существует между любыми телами в микро-, макро- и мегамире. Электромагнитное взаимодействие обусловлено электрическими зарядами и передается с помощью электрического и магнитного полей. Электрическое поле возникает при наличии электрических зарядов, а магнитное - при движении электрических зарядов. Электромагнитное взаимодействие описывается: законом Кулона, законом Ампера и др. и в обобщенном виде - электромагнитной теорией Максвелла, связывающей электрическое и магнитное поля. Благодаря электромагнитному взаимодействию возникают атомы, молекулы и происходят химические реакции. Химические реакции представляют собой проявление электромагнитных взаимодействий и являются результатами перераспределения связей между атомами в молекулах, а также количества и состава атомов в молекулах разных веществ. Различные агрегатные состояния вещества, силы упругости, трения и т. д. определяются электромагнитным взаимодействием. Переносчиками электромагнитного взаимодействия являются фотоны - кванты электромагнитного поля с нулевой массой покоя.

Внутри атомного ядра проявляются сильные и слабые взаимодействия. Сильное взаимодействие обеспечивает связь нуклонов в ядре. Данное взаимодействие определяется ядерными силами, обладающими зарядовой независимостью, короткодействием, насыщением и другими свойствами. Сильное взаимодействие удерживает нуклоны (протоны и нейтроны) в ядре и кварки внутри нуклонов и отвечает за стабильность атомных ядер. С помощью сильного взаимодействия ученые объяснили, почему протоны ядра атома не разлетаются под действием электромагнитных сил отталкивания. Сильное взаимодействие передается глюонами - частицами, «склеивающими» кварки, которые входят в состав протонов, нейтронов и других частиц.

Слабое взаимодействие также действует только в микромире. В этом взаимодействии участвуют все элементарные частицы, кроме фотона. Оно обусловливает большинство распадов элементарных частиц, поэтому его открытие произошло вслед за открытием радиоактивности. Первая теория слабого взаимодействия была создана в 1934 году Э. Ферми и развита в 1950-е годы М. Гелл-Маном, Р. Фейнманом и другими учеными. Переносчиками слабого взаимодействия принято считать частицы с массой в 100 раз больше массы протонов - промежуточные векторные бозоны.

Этими четырьмя взаимодействиями определяется то, как взаимодействуют все известные объекты от элементарных частиц до звезд и галактик. Так гравитационное взаимодействие гораздо слабее других взаимодействий. Радиус его действия неограничен. Оно не играет существенной роли в микропроцессах и в то же время является основным для объектов с большими массами. Электромагнитное взаимодействие сильнее гравитационного, хотя радиус его действия также неограничен. Сильное и слабое взаимодействия имеют очень ограниченный радиус действия и полностью определяют время жизни всех элементарных частиц.

Одна из важнейших задач современного естествознания - создание единой теории фундаментальных взаимодействий, объединяющей различные виды взаимодействия. Создание подобной теории означало бы также построение единой теории элементарных частиц.