5. Физические процессы в атмосфере и гидросфере

Атмосфера это внешняя газовая оболочка Земли, которая начинается у ее поверхности и простирается в космическое пространство приблизительно на 3 тыс. км. История возникновения и развития атмосферы довольно сложная и продолжительная, она насчитывает около 3 млрд лет. За этот период состав и свойства атмосферы неоднократно изменялись, но на протяжении последних 50 млн лет, как считают ученые, они стабилизировались.

Масса современной атмосферы составляет приблизительно одну миллионную часть массы Земли. С высотой резко уменьшаются плотность и давление атмосферы, а температура изменяется неравномерно и сложно, в том числе из-за влияния на атмосферу солнечной активности и магнитных бурь.

|

|

Рис. 25. Строение атмосферы |

Атмосфера имеет очень большое экологическое значение. Она защищает все живые организмы Земли от губительного влияния космических излучений и ударов метеоритов, регулирует сезонные температурные колебания, уравновешивает и выравнивает суточные. Если бы атмосферы не существовало, то колебание суточной температуры на Земле достигло бы ±200 °С. Атмосфера является не только животворным «буфером» между космосом и поверхностью нашей планеты, носителем тепла и влаги, через нее происходят также фотосинтез и обмен энергии - главные процессы биосферы. Атмосфера влияет на характер и динамику всех экзогенных процессов, которые происходят в литосфере (физическое и химическое выветривания, деятельность ветра, природных вод, мерзлоты, ледников).

Развитие гидросферы также в значительной мере зависело от атмосферы из-за того, что водный баланс и режим поверхностных и подземных бассейнов и акваторий формировались под влиянием режима осадков и испарений. Процессы гидросферы и атмосферы тесно связаны между собою.

Атмосфера имеет слоистую структуру (рис. 25). От поверхности Земли вверх это слои:

-

тропосфера;

-

стратосфера;

-

мезосфера;

-

термосфера;

-

экзосфера.

Границы между слоями не резкие и их высота зависит от широты и времени года. Слоистая структура - результат температурных изменений на разных высотах.

Нижняя часть атмосферы, до высоты 10-15 км, в которой сосредоточено 4/5 всей массы атмосферного воздуха, носит название тропосферы. Для нее характерно, что температура здесь с высотой падает в среднем на 0,6 °С/100 м. В тропосфере содержится почти весь водяной пар атмосферы и возникают почти все облака. Сильно развита здесь и турбулентность, особенно вблизи земной поверхности, а также в так называемых струйных течениях в верхней части тропосферы. Высота, до которой простирается тропосфера, над каждым местом Земли меняется изо дня в день. Кроме того, даже в среднем она различна под разными широтами и в разные сезоны года. В среднем тропосфера простирается над полюсами до высоты около 9 км, над умеренными широтами до 10-12 км и над экватором до 15-17 км. Средняя годовая температура воздуха у земной поверхности около +26 °С на экваторе и около -23 °С на северном полюсе. На верхней границе тропосферы над экватором средняя температура около -70 °С, над северным полюсом зимой около -65 °С, а летом около -45 °С. Давление воздуха на верхней границе тропосферы соответственно ее высоте в 5-8 раз меньше, чем у земной поверхности. Процессы, происходящие в тропосфере, имеют непосредственное и решающее значение для погоды и климата у земной поверхности.

В тропосфере сосредоточен весь водяной пар и именно поэтому все облака образуются в пределах тропосферы.

Солнечные лучи легко проходят через тропосферу, а тепло, которое излучает нагретая солнечными лучами Земля, накапливается в тропосфере: такие газы, как углекислый газ, метан, а также пары воды удерживают тепло. Именно потому, что источником тепла для атмосферы является Земля, температура воздуха с высотой уменьшается.

Над тропосферой до высоты 50-55 км лежит стратосфера, характеризующаяся тем, что температура в ней в среднем растет с высотой. Переходный слой между тропосферой и стратосферой (толщиной 1-2 км) носит название тропопаузы. Здесь образуются быстро движущиеся ветры, называемые «реактивные потоки». Нижняя стратосфера более или менее изотермична. Но начиная с высоты около 25 км температура в стратосфере быстро растет с высотой, достигая на высоте около 50 км максимальных, притом положительных значений (от +10 до +30 °С). Вследствие возрастания температуры с высотой турбулентность в стратосфере мала. Водяного пара в стратосфере ничтожно мало. Однако на высотах 20-25 км наблюдаются иногда в высоких широтах очень тонкие, так называемые перламутровые облака. Днем они не видны, а ночью кажутся светящимися, так как освещаются солнцем, находящимся под горизонтом. Эти облака состоят из переохлажденных водяных капелек. Стратосфера характеризуется еще тем, что преимущественно в ней содержится атмосферный озон, который поглощает сильное ультрафиолетовое излучение, вредное для жизни.

На высоте около 50 км над Землей температура снова начинает падать, обозначая верхнюю границу стратосферы и начало следующего слоя - мезосферы. Мезосфера имеет самую низкую температуру в атмосфере: от -2 до - 138 °С. Вследствие быстрого падения температуры с высотой в мезосфере сильно развита турбулентность. На высотах, близких к верхней границе мезосферы (75-90 км), находятся самые высокие облака, так называемые серебристые, в ясную погоду их можно видеть при закате. Наиболее вероятно, что они состоят из ледяных кристаллов. На верхней границе мезосферы давление воздуха раз в 200 меньше, чем у земной поверхности.

|

|

Рис. 26. Распространение волн в атмосфере |

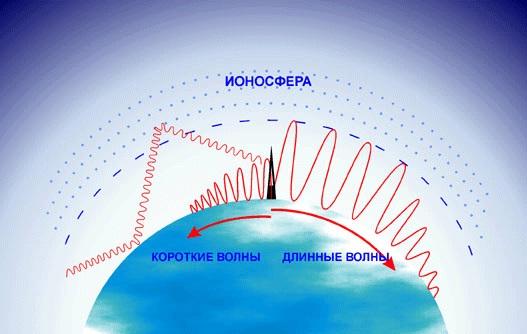

Верхняя часть атмосферы, над мезосферой, характеризуется очень высокими температурами и потому носит название термосферы. В ней различаются две части: ионосфера, простирающаяся от мезосферы до высот порядка тысячи километров, и лежащая над нею внешняя часть - экзосфера, переходящая в земную корону. Воздух в ионосфере чрезвычайно разрежен. На высотах 300-750 км его средняя плотность порядка 10-8-10-10 г/м3. Но и при такой малой плотности каждый кубический сантиметр воздуха на высоте 300 км еще содержит около одного миллиарда (109) молекул или атомов, а на высоте 600 км - свыше 10 миллионов (107). Это на несколько порядков больше, чем содержание газов в межпланетном пространстве. Ионосфера характеризуется очень сильной степенью ионизации воздуха - содержание ионов здесь во много раз больше, чем в нижележащих слоях, несмотря на сильную общую разреженность воздуха. Эти ионы представляют собой в основном заряженные атомы кислорода, заряженные молекулы окиси азота и свободные электроны. В ионосфере выделяется несколько слоев, или областей, с максимальной ионизацией, в особенности на высотах 100- 120 км (слой Е) и 200-400 км (слой F). Но и в промежутках между этими слоями степень ионизации атмосферы остается очень высокой. Положение ионосферных слоев и концентрация ионов в них все время меняются. Спорадические скопления электронов с особенно большой концентрацией носят название электронных облаков. От степени ионизации зависит электропроводность атмосферы. Поэтому в ионосфере электропроводность воздуха в общем в 1012 раз больше, чем у земной поверхности. Радиоволны испытывают в ионосфере поглощение, преломление и отражение. Волны длиной более 20 м вообще не могут пройти сквозь ионосферу: они отражаются уже электронными слоями небольшой концентрации в нижней части ионосферы (на высотах 70- 80 км). Средние и короткие волны отражаются вышележащими ионосферными слоями (рис. 26). Именно вследствие отражения от ионосферы возможна дальняя связь на коротких волнах. Многократное отражение от ионосферы и земной поверхности позволяет коротким волнам зигзагообразно распространяться на большие расстояния, огибая поверхность земного шара. Так как положение и концентрация ионосферных слоев непрерывно меняются, меняются и условия поглощения, отражения и распространения радиоволн. Поэтому для надежной радиосвязи необходимо непрерывное изучение состояния ионосферы. Наблюдения над распространением радиоволн как раз являются средством для такого исследования. В ионосфере наблюдаются полярные сияния и близкое к ним по природе свечение ночного неба - постоянная люминесценция атмосферного воздуха, а также резкие колебания магнитного поля - ионосферные магнитные бури. Температура в ионосфере растет с высотой до очень больших значений. На высотах около 800 км она достигает 1000 °С. Говоря о высоких температурах ионосферы, имеют в виду то, что частицы атмосферных газов движутся там с очень большими скоростями. Однако плотность воздуха в ионосфере так мала, что тело, находящееся в ионосфере, например летящий спутник, не будет нагреваться путем теплообмена с воздухом. Температурный режим спутника будет зависеть от непосредственного поглощения им солнечной радиации и от отдачи его собственного излучения в окружающее пространство.

Выше 800-1000 км атмосфера переходит в экзосферу и постепенно в межпланетное пространство. Скорости движения частиц газов, особенно легких, здесь очень велики, а вследствие чрезвычайной разреженности воздуха на этих высотах частицы могут облетать Землю по эллиптическим орбитам, не сталкиваясь между собою. Отдельные частицы могут при этом иметь скорости, достаточные для того, чтобы преодолеть силу тяжести. Для незаряженных частиц критической скоростью будет 11,2 км/с. Такие особенно быстрые частицы могут, двигаясь по гиперболическим траекториям, вылетать из атмосферы в мировое пространство, «ускользать», рассеиваться. Поэтому экзосферу называют еще сферой рассеяния. Ускользанию подвергаются преимущественно атомы водорода, который является господствующим газом в наиболее высоких слоях экзосферы. Недавно предполагалось, что экзосфера, и с нею вообще земная атмосфера, кончается на высотах порядка 2000-3000 км. Но из наблюдений с помощью ракет и спутников создалось представление, что водород, ускользающий из экзосферы, образует вокруг Земли так называемую земную корону, простирающуюся более чем до 20 тыс. км. Конечно, плотность газа в земной короне ничтожно мала. На каждый сантиметр кубический здесь приходится в среднем всего около тысячи частиц.

5.2. Атмосферное давление

Ещё в глубокой древности человек замечал, что воздух оказывает давление на наземные предметы, особенно во время бурь и ураганов. Он пользовался этим давлением, заставляя ветер двигать парусные суда, вращать крылья ветряных мельниц. Однако долго не удавалось доказать, что воздух имеет вес. Только в XVII веке был поставлен опыт, доказавший весомость воздуха. Поводом к этому послужило случайное обстоятельство.

В Италии в 1640 году герцог Тосканский задумал устроить фонтан на террасе своего дворца. Воду для этого фонтана должны были накачивать из соседнего озера, но вода не шла выше 32 футов (10,3 м). Герцог обратился за разъяснениями к Галилею, тогда уже глубокому старцу. Великий ученый был смущен и не нашелся сразу, как объяснить это явление. И только ученик Галилея Торричелли после долгих опытов доказал, что воздух имеет вес и давление атмосферы уравновешивается столбом воды в 32 фута, или 10,3 м. Он пошел в своих исследованиях ещё дальше и в 1643 году изобрел прибор для измерения атмосферного давления - барометр.

Итак, на 1 см2 земной поверхности воздух оказывает давление, равное 1,033 кг. Такое давление на 1 см2 испытывают все предметы, находящиеся на Земле, а также и человеческое тело. Если принять площадь поверхности тела человека в среднем равной около 15000 см2, то, очевидно, что она находится под давлением порядка 15500 кг. Почему же человек не испытывает никаких неудобств и не чувствует этой тяжести? А происходит это потому, что давление распределяется равномерно по всей поверхности тела и внешнее давление уравновешивается внутренним давлением воздуха, наполняющим все наши органы. Организм человека (да и не только он, а еще многих представителей фауны) приспособлен к атмосферному давлению, при нём развились все органы, и только при нём они могут нормально функционировать.

|

|

Рис. 27. Барометры: ртутный (а) и анероид (б) |

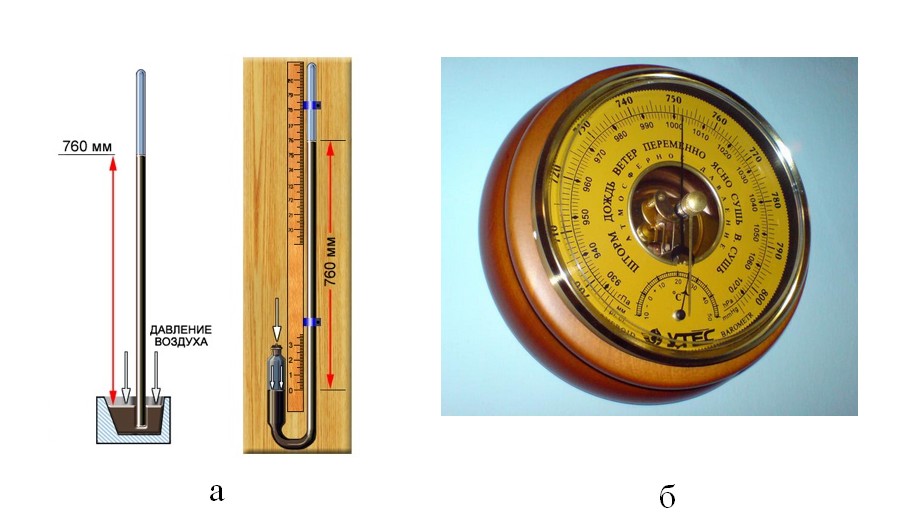

Атмосферное давление измеряют с помощью барометра (рис. 27).

Ртутный чашечный барометр состоит из запаянной сверху стеклянной трубки, погруженной нижним открытым концом в металлическую чашку с ртутью. Столбик ртути в стеклянной трубке уравновешивает своим весом давление воздуха, действующего на ртуть в чашке. При изменении давления изменяется и высота ртутного столба. Эти изменения фиксируются наблюдателем по шкале, прикрепленной рядом со стеклянной трубкой барометра.

Металлический барометр, или анероид, состоит из герметически закрытой тонкостенной гофрированной металлической коробки, внутри которой воздух разрежен. При изменении давления стенки коробки колеблются и вдавливаются или выпячиваются. Эти колебания системой рычагов передаются стрелке, которая перемещается по шкале с делениями.

Для записи изменений давления применяются самопишущие барометры - барографы. Работа барографа основана на том, что колебания стенок анероидной коробки передаются перу, которое чертит линию на ленте вращающегося вокруг своей оси барабана.

Атмосферное давление можно измерять в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), а также в миллибарах (мб), но в настоящее время за единицу атмосферного давления в системе СИ принят Паскаль и гектоПаскаль (гПа). ГектоПаскаль численно равен миллибару (мб). Атмосферное давление, равное 760 мм рт. ст. = 1013,25 гПа = 1013,25 мб, принято считать нормальным.

Но это вовсе не означает, что такая величина атмосферного давления является климатической нормой для всех регионов и в течение всего года. Давление на земном шаре может изменяться в широких пределах. Так, максимальная величина атмосферного давления 815,85 мм рт. ст. (1087 мб) зарегистрирована зимой в Туруханске, минимальная - 641,3 мм рт. ст. (854 мб) - в урагане «Ненси» над Тихим океаном.

Почему же атмосферное давление, измеренное на суше, чаще всего приводят к уровню моря? Дело в том, что атмосферное давление убывает с высотой и довольно существенно. Так, во Владивостоке среднее атмосферное давление за год составляет около 761 мм рт. ст., а в горной деревушке Ток-Джалунг в Тибете на высоте 4919 м атмосферное давление при температуре 0 °С всего 413 мм рт. ст. Поэтому для получения представления о реальном пространственном распределении атмосферного давления и для сравнимости его величины в различных местностях и на разных высотах, для составления синоптических карт и т. п. давление приводят к единому уровню, т. е. к уровню моря. Измеренное на площадке метеостанции, расположенной на высоте 187 м над уровнем моря атмосферное давление, в среднем на 16-18 мм рт. ст. ниже, чем внизу на берегу моря.

На самочувствие человека, достаточно долго проживающего в определённой местности, обычное, т.. характерное давление не должно вызывать особого ухудшения самочувствия, а происходит сбой чаще всего при резких непериодических колебаниях атмосферного давления, и, как правило, ≥2-3 мм рт. ст./3 ч. В этих случаях даже у практически здоровых людей падает работоспособность, ощущается тяжесть в теле, появляется головная боль.

5.3. Ветры и их происхождение

Воздух непрерывно движется: он поднимается - восходящее движение, опускается - нисходящее движение. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется ветром. Причиной возникновения ветра является неравномерное распределение давления воздуха на поверхность Земли, которое вызвано неравномерным распределением температуры. При этом воздушный поток движется от мест с большим давлением в сторону, где давление меньше.

При ветре воздух движется не равномерно, а толчками, порывами, особенно у поверхности Земли. Существует много причин, которые влияют на движение воздуха: трение воздушного потока о поверхность Земли, встреча с препятствиями и др. Кроме того, воздушные потоки под влиянием вращения Земли отклоняются в Северном полушарии вправо, а в Южном - влево.

|

|

Рис. 28. Шкала силы ветра |

Ветер характеризуется скоростью, направлением и силой.

Скорость ветра измеряется в метрах в секунду (м/с), километрах в час (км/ч), баллах (по шкале Бофорта от 0 до 12, в настоящее время до 13 баллов). Скорость ветра зависит от разницы давления и прямо пропорциональна ей: чем больше разность давления (горизонтальный барический градиент), тем больше скорость ветра. Средняя многолетняя скорость ветра у земной поверхности 4-9 м/с, редко более 15 м/с. В штормах и ураганах (умеренных широт) - до 30 м/с, в порывах до 60 м/с. В тропических ураганах скорости ветра доходят до 65 м/с, а в порывах могут достигать 120 м/с. На рис. 28 представлена шкала силы ветра.

Сила ветра зависит от его скорости и показывает, какое динамическое давление оказывает воздушный поток на какую-либо поверхность. Сила ветра измеряется в килограммах на квадратный метр (кг/м2).

Самая обширная зона ветров земного шара находится в тропических широтах, где дуют пассаты.

Пассаты - постоянные ветры тропических широт. Они распространены в зоне от 30 ° с.ш. до 30 ° ю.ш., т. е. ширина каждой зоны 2-2,5 тыс. км. Это устойчивые ветры умеренной скорости (5-8 м/с). Образуются они потому, что в экваториальном поясе нагретый воздух поднимается вверх, а на его место с севера и юга приходит тропический воздух. Пассаты имели и имеют большое практическое значение в мореплавании, особенно раньше, для парусного флота, когда их называли «торговыми ветрами». Эти ветры образуют устойчивые поверхностные течения в океане вдоль экватора, направленные с востока на запад. Именно они привели к Америке каравеллы Колумба.

Бризы - местные ветры, которые днем дуют с моря на сушу, а ночью с суши на море. В связи с этим различают дневной и ночной бризы. Дневной (морской) бриз образуется в результате того, что днем суша нагревается быстрее, чем море, и над ней устанавливается более низкое давление. В это время над морем (более охлажденным) давление выше и воздух начинает перемещаться с моря на сушу. Ночной (береговой) бриз дует с суши на море, так как в это время суша охлаждается быстрее, чем море, и пониженное давление оказывается над водной поверхностью - воздух перемещается с берега на море.

Муссоны - это ветры, аналогичные бризам, но меняющие свое направление в зависимости от времени года и охватывающие огромные площади. Зимой они дуют с суши на море, летом - с моря на сушу. Зимой материк более холодный и, следовательно, давление над ним выше. Летом, наоборот, суша прогрета и давление над ней ниже. Тогда влажный океанический воздух перемещается на сушу. Со сменой муссонов происходит смена сухой малооблачной зимней погоды на дождливую летнюю.

5.4. Водяные пары в атмосфере

Влажность воздуха

Испарение - это испарившееся и поступившее в воздух количество водяного пара. Скорость испарения зависит от многих причин, но главным образом от температуры воздуха и ветра. Понятно, что чем выше температура, тем больше испарение. Но ветер, постоянно перемещая насыщенный водяными парами воздух, приносит в данное место новые и новые объемы сухого воздуха. Даже слабый ветер скоростью 2-3 м/с увеличивает испарение в три раза. На испарение влияют также характер рельефа, растительный покров и т. д. На земной поверхности постоянно происходят два противоположно направленных процесса: орошение местности осадками и осушение ее испарением.

В атмосфере всегда имеется определенное количество влаги в виде водяного пара, который поступает туда в результате испарения с водных поверхностей и с поверхности суши. Иначе говоря, воздух всегда содержит влагу в виде молекул (пар), капелек и кристалликов льда. Влажность воздуха - это содержание в нем водяного пара. При условии достаточного поступления влаги в атмосферу влажность зависит от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может вместить. При определенной температуре воздух может содержать соответствующее количество влаги (водяных паров). Предел содержания водяного пара в воздухе при данной температуре называется максимальной влажностью (Е). Влажность воздуха характеризуется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютной влажностью (а) называется фактическое количество водяных паров в воздухе в данный момент, измеряемое в г/м3. Отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах, называется относительной влажностью (f), т.е. f = a/E ·100 %

Воздух, имеющий максимальную влажность, называется насыщенным. В отличие от него ненасыщенный воздух еще обладает способностью поглощать водяные пары. Однако при нагревании насыщенный воздух становится ненасыщенным, а в случае охлаждения - перенасыщенным. В последнем случае начинается конденсация. Конденсация - это сгущение избыточных водяных паров и переход их в жидкое состояние, образование мельчайших капелек воды.

|

|

|

|

| Роса | Иней |

Туман |

|

|

|

| Гололед | Смог | |

|

Рис. 29. Конденсация водяных паров |

||

Конденсация может происходить не только в воздухе, но и на земной поверхности, на различных предметах (рис. 29). В этом случае в зависимости от условий образуются роса, иней, туман, гололед. Роса и иней образуются при ясной и тихой погоде ночью, преимущественно в предутренние часы, когда поверхность Земли и ее объекты выхолаживаются. Тогда на их поверхности конденсируется влага из воздуха. При этом при отрицательных температурах образуется иней, при положительных - роса. В случае если на теплую поверхность приходит холодный воздух или теплый воздух резко охлаждается, может образоваться туман. Он состоит из мельчайших капелек или кристалликов, взвешенных в воздухе. В сильно загрязненном воздухе образуется туман или дымка с примесью дыма - смог. При выпадении переохлажденных капелек дождя или тумана на охлажденную ниже 0 °С поверхность и при температуре воздуха от 0 до -3 °С образуется слой плотного льда, нарастающего на поверхности Земли и на предметах, преимущественно с наветренной стороны, - гололед. Это происходит от намерзания переохлажденных капель дождя, тумана или мороси. Корка льда может достичь толщины нескольких сантиметров и превратиться в настоящее бедствие: она становится опасной для пешеходов, транспортных средств, обламывает сучья деревьев, обрывает провода и т. д.

От влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи человека. Испарение для человека очень важно: мы на 65 % состоим из воды, и, если в воздухе пара мало, испарять его придется нам. Появится неприятное ощущение сухости в горле и в носу, кожа начнет сохнуть и трескаться, мы начнем болеть. Правда, в очень влажном воздухе тоже мало хорошего: процесс испарения идет плохо, а конденсация, наоборот, - хорошо. Когда такой воздух попадает к нам в легкие, в них собирается вода и мешает нам дышать. Еще при высокой влажности волосы впитывают влагу, неоднородно «разбухают» и начинают виться. Эффект удлинения волос при увеличении влажности даже используют в волосяных гигрометрах, чтобы эту влажность измерить. Наиболее благоприятная для человека относительная влажность воздуха составляет 40-60 %.

Во многих производствах для нормального течения процесса необходима определённая влажность. Хранение произведений искусства и книг требует поддержания влажности воздуха на необходимом уровне. Поэтому в музеях на стенах вы можете видеть психрометры.

Большое значение имеет знание влажности в метеорологии для предсказания погоды. Хотя количество водяного пара в атмосфере сравнительно невелико (около 1 %), роль его в атмосферных явлениях значительна. Конденсация водяного пара приводит к образованию облаков и последующему выпадению осадков. При этом выделяется большое количество теплоты, и наоборот, испарение воды сопровождается поглощением теплоты.

Облака и атмосферные осадки

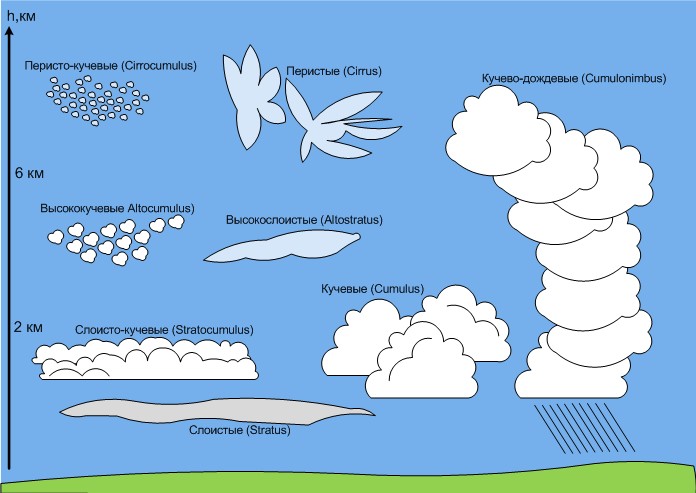

Облака образуются при конденсации водяного пара в поднимающемся воздухе вследствие его охлаждения. Высота их образования зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При достижении им высоты, на которой насыщение станет полным, - уровня конденсации - начинается конденсация и облакообразование. Облака находятся в постоянном движении и могут состоять из мелких капелек или кристалликов, но чаще они смешанные. По форме различают три основных вида облаков: перистые, слоистые и кучевые. Перистые - облака верхнего яруса (выше 6000 м), полупрозрачные и состоят из мелких ледяных кристалликов. Осадки из них не выпадают. Слоистые - облака среднего (от 2000 до 6000 м) и нижнего (ниже 2000 м) ярусов. В основном они и дают осадки, обычно длительные, обложные. Кучевые облака могут образовываться в нижнем ярусе и достигать очень большой высоты. Часто они имеют вид башен и состоят внизу из капелек, а вверху - из кристалликов. С ними связаны ливни, град, грозы. Кроме трех основных форм облаков образуется много комбинированных. Например, перисто-слоистые, слоисто-кучевые, кучево-дождевые и т. д. (рис. 30).

|

|

Рис. 30. Виды облаков |

Облачный покров задерживает солнечную радиацию, идущую к земной поверхности, отражает и рассеивает ее. Одновременно облака задерживают тепловое излучение земной поверхности в атмосферу. Поэтому влияние облачности на климат очень велико.

При подъеме теплой воздушной массы вверх водяной пар в ней конденсируется, образует мельчайшие капельки и кристаллы, которые, сгущаясь, формируют облака. При определенных условиях эти капельки и кристаллы начинают укрупняться и достигают такой величины, что восходящие токи и сопротивление воздуха не могут удерживать их на высоте. Они падают или осаждаются на земную поверхность. Вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхность земли, называется атмосферными осадками. Осадки различают по физическому состоянию - жидкие (морось, дождь) и твердые (снег, крупа, град) и по характеру выпадения - моросящие, обложные и ливневые.

На всей Земле за год выпадает 520 тыс. км3 осадков. Из них над океанами - 79 % и над сушей - 21 %. Максимальное количество осадков выпадает на Гавайских островах - 11684 мм/год и в Черапунджи (Индия, предгорье Гималаев) - 11660 мм/год, что обусловлено крупными горными поднятиями на пути влажных воздушных потоков.

Погода и климат

Состояние атмосферы в данной местности в определенный отрезок времени называется погодой. Погода характеризуется элементами и явлениями. Элементы погоды: температура воздуха, влажность, давление. К явлениям относятся: ветер, облака, атмосферные осадки. Иногда явления погоды носят необычайный, даже катастрофический характер, например, ураганы, грозы, ливни, засухи. Погода характеризуется не только элементами и явлениями, но и их совокупностью.

Погода изменчива. Главные причины - изменение количества солнечного тепла, получаемого в течение суток и в течение года, перемещение воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Более четко и устойчиво изменение погоды в течение суток выражено в экваториальных широтах. Утром - ясная, солнечная погода, а после полудня выпадают ливневые осадки. Вечером и ночью опять ясно и тихо. В умеренных широтах закономерные изменения погоды в течение суток, обусловленные поступлением солнечного тепла, часто нарушаются сменой воздушных масс, прохождением атмосферных вихрей и фронтов.

|

|

Рис. 31. Синоптическая карта |

Существует Всемирная служба погоды, объединяющая национальные службы погоды. Она имеет три мировых центра: Москва, Вашингтон и Мельбурн. На территории государства систематические наблюдения за погодой в системе службы погоды проводятся метеорологическими станциями. Метеорологическая станция представляет собой площадку, на которой в определенном порядке расположены различные установки и приборы, имеются помещения для сотрудников. Метеорологические станции проводят наблюдения за погодой восемь раз в сутки в 00, 03, 06 . . . .21 ч по всем приборам и по единой для всех станций мира программе. Результаты наблюдений зашифровываются с помощью особого международного синоптического кода и передаются в центральные органы службы погоды. Вместе с тем все результаты наблюдений погоды сохраняются на самой станции и в данной области. Изучение их специалистами позволяет не только полно и точно характеризовать погоду в пункте наблюдения, но и предупредить население об опасных явлениях - наводнениях, ураганах и т. д.

По результатам наблюдений в гидрометцентрах через каждые 3 или 6 часов составляются синоптические карты (рис. 31). Синоптическая карта - географическая карта, на которой цифрами и символами нанесены результаты метеорологических наблюдений на сети станций в определенное время. При обработке на синоптическую карту наносят циклоны, антициклоны и фронты. Сравнение синоптических карт с предыдущими позволяет составить целостное представление о характере и причинах изменения погоды за прошедший период. Анализ ситуации текущих карт позволяет составить прогноз погоды. Прогноз погоды - составление научно обоснованных предположений о будущем состоянии погоды. Он позволяет также определить возможность возникновения какого-либо опасного природного явления. Прогнозы погоды могут быть краткосрочными (12-24 ч) и долгосрочными (на декаду, месяц, сезон).

Погода играет важную роль в жизни человека. В хозяйственной деятельности она выступает реальной составляющей производственного цикла воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. С погодой и прогнозом погоды не могут не считаться работники речного и морского флотов, портов, аэродромов. Отдых человека, эффективное и интересное использование свободного времени, наконец, состояние его здоровья напрямую зависят от погоды, а прогноз погоды помогает заблаговременно принять меры, более эффективно использовать свободное время. Погода предопределяет расходование энергетических ресурсов, характер и ассортимент выпуска товаров народного потребления и многое другое.

Климат - многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности, который с небольшими колебаниями удерживается на протяжении веков. Он проявляется в закономерной смене всех наблюдаемых в данной местности погод. Как и погода, климат зависит от количества солнечной радиации (от широты), от перемещения воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов (от циркуляции атмосферы), от свойств и форм земной поверхности. Основные показатели климата: температура воздуха (средняя годовая, января и июля), преобладающее направление ветров, годовое количество и режим осадков.