8. Химические процессы в гидросфере и атмосфере

Атмосферу можно рассматривать как большой химический реактор, в котором идут химические реакции между составляющими ее реагентами. Вращение Земли, наличие солнечного излучения, изменение давления и температуры, различия в типе нижней границы (поверхности) и открытость верхней границы, появление все новых и новых реагентов делают состояние атмосферы неравновесным.

Несмотря на разнообразие условий, в которых протекают химические реакции и возрастающую роль индустриальной активности человека, пополняющего атмосферу новыми и новыми реагентами, измерения показывают, что концентрация основных химических компонент атмосферы практически не меняется столетиями. В представленной ниже таблице приведены средние концентрации основных газовых составляющих атмосферы. Концентрации некоторых газов Н2О, CO2, CH4 заметно варьируются от сезона к сезону и места.

|

Основные газовые составляющие |

% |

|

Азот |

78,1 |

|

Кислород |

20,9 |

|

Аргон |

0,93 |

|

Водяной пар |

0,1 - 1 |

|

Малые газовые составляющие |

ppm |

|

Углекислый газ |

383 |

|

Неон |

18,18 |

|

Гелий |

5,24 |

|

Метан |

1,7 |

|

Криптон |

1,14 |

|

Водород |

0,55 |

|

ppm - количество данных молекул на миллион молекул воздуха. |

|

Химические превращения в газовой атмосфере происходят либо при разрыве химических связей в молекулах, обусловленном поглощением солнечного излучения, либо при разрыве (образовании новых) химических связей при столкновении молекул. Превращения первого типа называются фотохимическими реакциями и изучаются в атмосферной фотохимии. Химические превращения, инициированные столкновениями молекул, изучаются на основе химической кинетики. Закон сохранения массы является базовым физическим принципом, управляющим поведением реагентов в атмосфере. Для изменения количества одного выбранного реагента в выделенном объеме воздуха можно записать балансные соотношения:

где Fin, Fout, - скорость вноса реагента в объем и выноса его через границу выделенного объема, F+, F- - скорость образования и уничтожения реагента в результате химических процессов, происходящих внутри объема. Информативной характеристикой поведения реагента в атмосфере является время его жизни τ:

![]() В

результате турбулентных потоков в атмосфере происходит перенос атмосферных

компонент как в горизонтальном, так и вертикальном направлении и их

перемешивание. Процесс переноса атмосферных компонент и их перемешивания

наиболее быстро протекает в тропосфере в пределах одного полушария, в то время

перемешивание между тропосферой и стратосферой, а также между полушариями

(северным и южным) протекает существенно медленнее.

В

результате турбулентных потоков в атмосфере происходит перенос атмосферных

компонент как в горизонтальном, так и вертикальном направлении и их

перемешивание. Процесс переноса атмосферных компонент и их перемешивания

наиболее быстро протекает в тропосфере в пределах одного полушария, в то время

перемешивание между тропосферой и стратосферой, а также между полушариями

(северным и южным) протекает существенно медленнее.

Финалом жизни химических реагентов в атмосфере является их вывод (сток) из нее. Процесс стока включает трансформацию реагентов в другие и преобразование «газ - частица», которые могут происходить в результате как химических, так и физических процессов в атмосфере. Важным процессом вывода газов и аэрозоля из атмосферы является их сток и отложение на земной поверхности и в растительности. Отложение бывает двух типов: влажное и сухое. Влажное отложение - вымывание газов и аэрозольных частиц из воздуха облаками и осадками. Сухое отложение - прямой сбор газов и аэрозоля из воздуха растительностью, а также твердой и жидкой поверхностями. Несмотря на то, что сухое отложение по скорости значительно более медленный процесс, чем влажное отложение, он действует постоянно, а не эпизодически как влажное отложение - только в процессе выпадения осадков.

Основными естественными источниками атмосферных газов являются: биогенные источники, земная кора, океан и непосредственное образование газов в атмосфере в результате химических реакций.

Биогенный источник. Согласно современным гипотезам, земная атмосфера сформировалась под воздействием биоты и ключевые ее компоненты контролируются биотой в процессе фотосинтеза. Реакцию фотосинтеза можно представить в простейшем виде как:

![]()

где hν - энергия поглощаемого кванта солнечного света, n = 6 - глюкоза С6Н12О6. В результате фотосинтеза из атмосферы удаляется СО2, а в атмосферу поступает О2.

Около 80 % всего СН4 поступает в атмосферу вследствие распада органики под воздействием анаэробных бактерий. Источниками эмиссии метана в атмосферу являются болотные экосистемы, рисовые поля, термиты, жвачные животные, мусорные свалки. Остальные около 20 % - это геологический метан, поступающий в атмосферу из разломов в земной коре и в результате утечек при добыче и транспортировке природного газа и нефти.

Азот под воздействием бактерий преобразуется в NH3 (изначально через мочу животных), в N2O (из-за дыхания бактерий в почве) и NO.

Области океана с высоким содержанием органических веществ, прибрежные воды, солончаковые болота являются основными источниками эмиссии СS2 и COS в атмосферу. Фитопланктон - основной источник СН3S2CH3, который окисляется до SO2 и затем до сульфатного аэрозоля. При микробиологическом разложении органики в атмосферу выделяется H2S. Такой газ, как метилхлорид (CH3Cl), поступает в атмосферу из морской воды, гумуса и при горении биомассы.

Земная кора. Различные газы поступают в атмосферу из земной коры при вулканических извержениях. Это H2O, CO2, SO2, H2S, COS, HCl, HF, HBr, CH4, CH3Cl, H2, CO, а также тяжелые металлы. Из земной коры идет эмиссия таких газов, как He, Ar и радон (Rn), при разложении карбонатов земной коры в атмосферу поступает углекислый газ.

Запасы углекислого газа в земной коре примерно в 100 тыс. больше, чем его количество в атмосфере Земли. Карбонаты земной коры и морских отложений участвуют в долгопериодном цикле атмосферного CO2.

Океан. Океан - огромный резервуар растворимых газов, являясь одновременно как источником, так и поглотителем растворимых газов. Растворимость газов в жидкости Cg (моль/литр) пропорциональна парциальному давлению газа Pg над поверхностью жидкости (закон Генри):

![]()

где kH - константа Генри, зависящая от температуры жидкости. Для СО2 константа Генри при комнатной температуре воды равна kH = 3,4∙10-2 моль∙л-1∙атм-1. Так как его парциальное давление в современной атмосфере Pg ≈ 3,8∙10-4 атм, то оцененное таким образом равновесное количество растворенного углекислого газа в верхнем слое океанической воды составляет соответственно Сg ≈ 1,3∙10-2 моль/м3 или около 0,6 г/м3. Так как константа Генри уменьшается с ростом температуры, то растворимость углекислого газа в океане падает при повышении температуры его поверхности и океан становится источником эмиссии углекислого газа в атмосферу. При понижении температуры океана он становится стоком для атмосферного СО2.

Непосредственное образование в атмосфере ее химических составляющих может происходить в результате взаимодействия различных атмосферных следовых газов. Такие химические реакции могут быть классифицированы как гомогенные и гетерогенные. К гомогенным реакциям относят такие, в которых все взаимодействующие реагенты находятся в одной фазе. Например, реакция:

![]() ,

,

где все реагенты - газовые составляющие атмосферы является гомогенной газофазной реакцией.

Гетерогенными реакциями называются такие, когда в реакцию вовлечены реагенты, находящиеся в двух или более фазах. Например, при смешивании в атмосфере капельных жидких неорганических аэрозолей, таких как H2SO4 или HNO3 с органическими молекулами, CH4 и другими, находящимися в газовой фазе, происходят гетерогенные реакции.

Реагентом, участвующим во многих атмосферных реакциях, является гидроксил OH. Он образуется в результате фотохимических реакций как в стратосфере, так и в тропосфере. Он производится при разложении молекулы озона O3 под действием солнечного излучения ультрафиолетового диапазона с λ ≤ 0,32 µm и последующим взаимодействии образовавшихся возбужденных атомов кислорода О*с парами воды:

![]()

![]()

Средняя концентрация OH в атмосфере ≈1012см-3. Из-за его сильной активности характерное время его жизни в атмосфере τОН ≈ 1с. Реакции с гидроксилом являются основным механизмом стока многих атмосферных газов, он активно взаимодействует почти со всеми газами, содержащими H, C, N, O, S. Например, реагируя с CO, он образует CO2, из NO2 образует HNO3, H2S преобразует в SO2, а SO2 в H2SO4. Основным глобальным механизмом стока OH в тропосфере является окисление CO и CH4. В лиственных лесах OH может реагировать с изопереном C5H8.

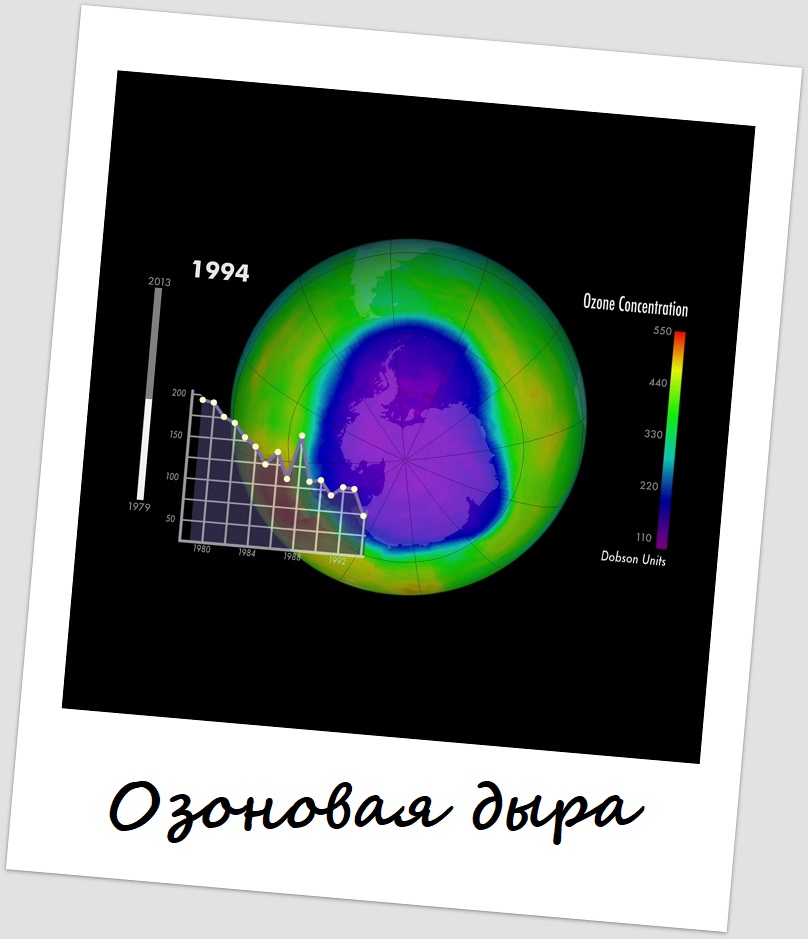

Озон: образование, распад, динамическое равновесие

Озон - метастабильное соединение, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Он играет важную роль в окислительных процессах и кроме того, поглощает ультрафиолетовое излучение, губительно действующее на живые организмы. Атмосферный озон образуется при взаимодействии молекулярного и атомарного кислорода, появляющегося в результате распада молекулы кислорода O2 при поглощении кванта из коротковолновой области ультрафиолетового излучения Солнца. Таким образом, для образования озона необходимы две составляющие - кислород и жесткое ультрафиолетовое излучение. В нижней тропосфере много кислорода, но мало жесткого ультрафиолета, в верхней стратосфере много жесткого ультрафиолета, но мало кислорода, в результате имеется оптимум, где поддерживается максимальная концентрация озона. Это нижняя часть стратосферы, примерно 20-30 км.

Изменение с высотой содержания озона в воздухе особенно интересно. У земной поверхности озон содержится в ничтожных количествах. С высотой содержание его возрастает, причем не только в процентном отношении, но и по абсолютным значениям. Максимальное содержание озона наблюдается на высотах 25-30 км; выше - оно убывает и на высотах около 60 км сходит на нет.

Возрастание содержания озона с высотой практически не сказывается на доле азота и кислорода, так как в сравнении с ними озона и в верхних слоях очень мало. Если бы можно было сосредоточить весь атмосферный озон под нормальным давлением, он образовал бы слой только около 3 мм толщиной (приведенная толщина слоя озона). Но и в таком ничтожном количестве озон важен потому, что, сильно поглощая солнечную радиацию, он повышает температуру тех слоев атмосферы, в которых он находится. Ультрафиолетовую радиацию Солнца с длинами волн от 0,15 до 0,29 мкм он поглощает целиком. Эта радиация производит физиологически вредное действие, и озон, поглощая ее, предохраняет от нее живые организмы на земной поверхности.

В 1930 году Чепмэн предложил простейшую схему химических реакций, поддерживающих стационарную концентрацию O3 в стратосфере, где кислород участвует в следующих реакциях озонообразования. Реакция диссоциации O2 под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения с длиной волны λ < 0,24 µm:

![]()

Реакция взаимодействия атомарного и молекулярного кислорода:

![]()

где М третья частица, уносящая избыток энергии возбужденного атома кислорода О* представляет в основном N2, а также другие молекулярные составляющие атмосферы. Реакция фотодиссоциации O3 под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения с длиной волны λ < 0,366 µm:

![]()

И реакция комбинации атомного кислорода с озоном с образованием О2:

![]()

Вышеприведенные реакции образования и разложения озона называются реакциями Чепмэна.

Важными озоновыми проблемами современности является антропогенное возмущение стратосферного озона (уменьшение озона в стратосфере Антарктиды) и накопление озона в тропосфере.

8.4. Загрязнение атмосферы

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой. Результаты экологических исследований как в России, так и за рубежом однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы - самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроницающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и литосферы. В последние годы получены данные о существенной роли для сохранения биосферы озонового слоя атмосферы, поглощающего губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца и формирующего на высотах около 40 км тепловой барьер, предохраняющий охлаждение земной поверхности. Воздух жилищ и рабочих зон имеет большое значение из-за того, что человек проводит здесь значительную часть времени.

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биоту, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых странах. Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими, в воздухе загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм человека. Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная связь.

Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу это атмосферные осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание, и вследствие этого их химический состав зависит в основном от состояния атмосферы.

Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный покров связано как с выпадением кислотных дождей, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к замедлению роста гибели растений. Высокая чувствительность деревьев к загрязнению воздуха выявлена давно. Совместное действие этих факторов приводит к заметному уменьшению плодородия почв и исчезновению лесов.

Процессы

и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и разнообразны. По

происхождению они подразделяются на антропогенные и природные. Среди

антропогенных к наиболее опасным процессам относятся сгорание топлива и мусора,

металлургия и горячая металлообработка, различные химические производства, в том

числе переработка нефти и газа, угля. При процессах сгорания топлива наиболее

интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и

крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого распространения в них

автотранспортных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических установок,

работающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине. Вклад

автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха достигает здесь 40-50 %.

Процессы

и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и разнообразны. По

происхождению они подразделяются на антропогенные и природные. Среди

антропогенных к наиболее опасным процессам относятся сгорание топлива и мусора,

металлургия и горячая металлообработка, различные химические производства, в том

числе переработка нефти и газа, угля. При процессах сгорания топлива наиболее

интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и

крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого распространения в них

автотранспортных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических установок,

работающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине. Вклад

автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха достигает здесь 40-50 %.

Высокая опасность химических и биохимических производств заключается в потенциальной возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвычайно токсичных веществ, а также микробов и вирусов, которые могут вызвать эпидемии среда населения и животных. В настоящее время в приземной атмосфере находятся многие десятки тысяч загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Ввиду продолжающегося роста промышленного и сельскохозяйственного производства появляются новые химические соединения, в том числе сильно токсичные.

Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы - вулканическая и флюидная активность Земли. Специальными исследованиями установлено, что поступление загрязняющих веществ с глубинными флюидами в приземной слой атмосферы имеет место не только в областях современной вулканической и газотермальной деятельности, но и в стабильных геологических структурах. Крупные извержения вулканов приводят к глобальному и долговременному загрязнению атмосферы, о чем свидетельствуют летописи и современные наблюдательные данные (извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году). Это обусловлено тем, что в высокие слои атмосферы мгновенно выбрасываются огромные количества газов, которые на большой высоте подхватываются движущимися с высокой скоростью воздушными потоками и быстро разносятся по всему земному шару, Продолжительность загрязненного состояния атмосферы после крупных вулканических извержений достигает нескольких лет.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания. Аэродинамическими барьерами являются крупные лесные массивы, а также активные глубинные разломы значительной протяженности (например, Байкальский рифт). Причина этого заключается в том, что такие разломы контролируют физические поля, ионные потоки Земли и служат своеобразной преградой для перемещения воздушных масс.

Оценка и тем более прогноз состояния приземной атмосферы являются очень сложной проблемой. В настоящее время ее состояние оценивается главным образом по нормативному подходу. Величины токсических химических веществ и другие нормативные показатели качества воздуха приведены во многих справочниках и руководствах. В таком руководстве для Европы кроме токсичности загрязняющих веществ (канцерогенное, мутагенное, аллергенное и другие воздействия) учитываются их распространенность и способность к аккумуляции в организме человека и пищевой цепи. Стационарных постов наблюдения за воздушным бассейном мало, и они не позволяют адекватно оценить его состояние в крупных промышленно-урбанизированных центрах. К перспективным направлениям оценки состояния приземной атмосферы крупных промышленно-урбанизированных территорий относится многоканальное дистанционное зондирование. Преимущество этого метода заключается в способности быстро, неоднократно и в одном ключе охарактеризовать большие площади. Экологическая практика в России и за рубежом показала, что её неудачи связаны с неполным учетом негативных воздействий, неумением выбрать и оценить главные факторы и последствия, низкой эффективностью использования результатов натурных и теоретических экологических исследований при принятии решений, недостаточной разработанностью методов количественной оценки последствий загрязнения приземной атмосферы и других жизнеобеспечивающих природных сред.

Во всех развитых странах приняты законы об охране атмосферного воздуха. Они периодически пересматриваются с учетом новых требований к качеству воздуха и поступления новых данных о токсичности и поведении загрязняющих веществ в воздушном бассейне. В США сейчас обсуждается уже четвертый вариант закона о чистом воздухе. Борьба идет между сторонниками охраны окружающей среды и компаниями, экономически не заинтересованными в повышении качества воздуха. Правительством Российской Федерации разработан проект закона об охране атмосферного воздуха, который в настоящее время обсуждается. Улучшение качества воздуха на территории России имеет важное социально-экономическое значение. Это обусловлено многими причинами, и прежде всего неблагополучным состоянием воздушного бассейна мегаполисов, крупных городов и промышленных центров, в которых проживает основная часть квалифицированного и трудоспособного населения.