5. Физические процессы в атмосфере и гидросфере

Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая в себя всю химически не связанную воду. Около 70 % земной поверхности покрыто водой. Ее масса составляет около 1,37·1027 кг. Если бы Земля имела правильную шарообразную форму, то она бы оказалась покрыта слоем воды толщиной 2750 м.

Единство гидросферы обусловлено круговоротом воды - процессом ее непрерывного перемещения под воздействием солнечной энергии и силы тяжести, охватывающим гидросферу, атмосферу, литосферу и живые организмы (рис. 5). Круговорот воды слагается из испарения с поверхности океана, переноса влаги в атмосфере, выпадения осадков на океан и сушу, их просачивания и поверхностного и подземного стока с суши в океан. В процессе мирового круговорота воды происходит постепенное ее обновление во всех частях гидросферы. Причем подземные воды обновляются за сотни, тысячи и миллионы лет; полярные ледники - за 8-15 тыс. лет; воды Мирового океана - за 2,5-3 тыс. лет; замкнутые, бессточные озера - за 200-300 лет; проточные - за несколько лет; реки - за 11-20 суток; водяной пар атмосферы - за 8 суток; вода в организмах - за несколько часов. Известно, что, чем медленнее водообмен, тем выше минерализация (соленость) воды в элементе гидросферы. Именно поэтому воды подземной гидросферы наиболее высокоминерализованы, а речные воды служат началом почти всех источников пресных вод.

Важным элементом гидросферы является Мировой океан, средняя глубина которого 3700 м, наибольшая - 11 022 м (Марианский желоб). В морской воде растворены в разных количествах почти все известные на Земле вещества. Основная часть растворенных в морской воде солей - хлориды (88,7 %) и сульфаты (10,8 %), карбонаты (0,3 %).

|

|

Рис. 32. Профили ветровых волн |

Среднее содержание смеси солей в океане около 35,2 г на килограмм морской воды, или 35,2 ‰ (35,2 промилле). От места к месту соленость воды меняется. Соленость воды в океане зависит от соотношения количества атмосферных осадков и испарения. Соленость понижают речные воды и воды тающих льдов. В открытом океане распределение солености в поверхностных слоях воды (до 1500 м) имеет зональный характер: в экваториальном поясе, где выпадает много осадков, она пониженная, в тропических широтах - повышенная, в умеренных и полярных широтах соленость снова снижается. Испарение воды повышает соленость, речные стоки уменьшают. Процентный состав солей остается практически постоянным.

Интенсивное испарение воды с поверхности океана вызывает осолонение поверхностных слоев воды и повышение ее плотности. Это является причиной особых, термохалинных течений. Примером такого течения является циркуляция вод в Средиземном море. В его восточной части, у побережья Турции, соленость поверхностных вод достигает 40 ‰, в то время как на западе, в районе Гибралтара, она равна 36 ‰. Тяжелая соленая вода опускается на дно, согревая придонные воды, и устремляется в Атлантический океан. А на освободившееся место через Гибралтар по поверхности моря вливается вода из океана.

Температура поверхности воды Мирового океана также характеризуется зональностью, которая нарушается течениями, влиянием суши, постоянными ветрами. Наибольшие средние годовые температуры (27-28 °С) наблюдаются в экваториальных широтах. С увеличением широты температура вод Мирового океана понижается до 0 °С и даже ниже в приполярных областях (температура замерзания воды со средней соленостью на 1,8 °С ниже нуля). Средняя температура поверхностного слоя воды составляет +17,5 °С, а средняя температура воды всего Мирового океана +4 °С. Толщина многолетних льдов достигает мощности 3-5 м. Материковые льды в океане образуют плавающие горы - айсберги. Льды покрывают около 15 % всей акватории Мирового океана.

Вода Мирового океана не находится в состоянии покоя, а совершает колебательные (волнения) и поступательные движения (течения). Волны на поверхности океана образуются главным образом благодаря ветру; высота их обычно не более 4-6 м, максимально до 30 м; длина волн от 100-250 до 500 м. Волнение, вызванное ветром, с глубиной затухает: на глубине 200 м даже сильное волнение незаметно. При приближении к берегу от трения о дно скорость движения подошвы волны уменьшается и гребень волны опрокидывается - возникает прибой. У крутых берегов, где энергия волн не гасится о дно, сила их удара достигает 30-38 т на 1 м2.

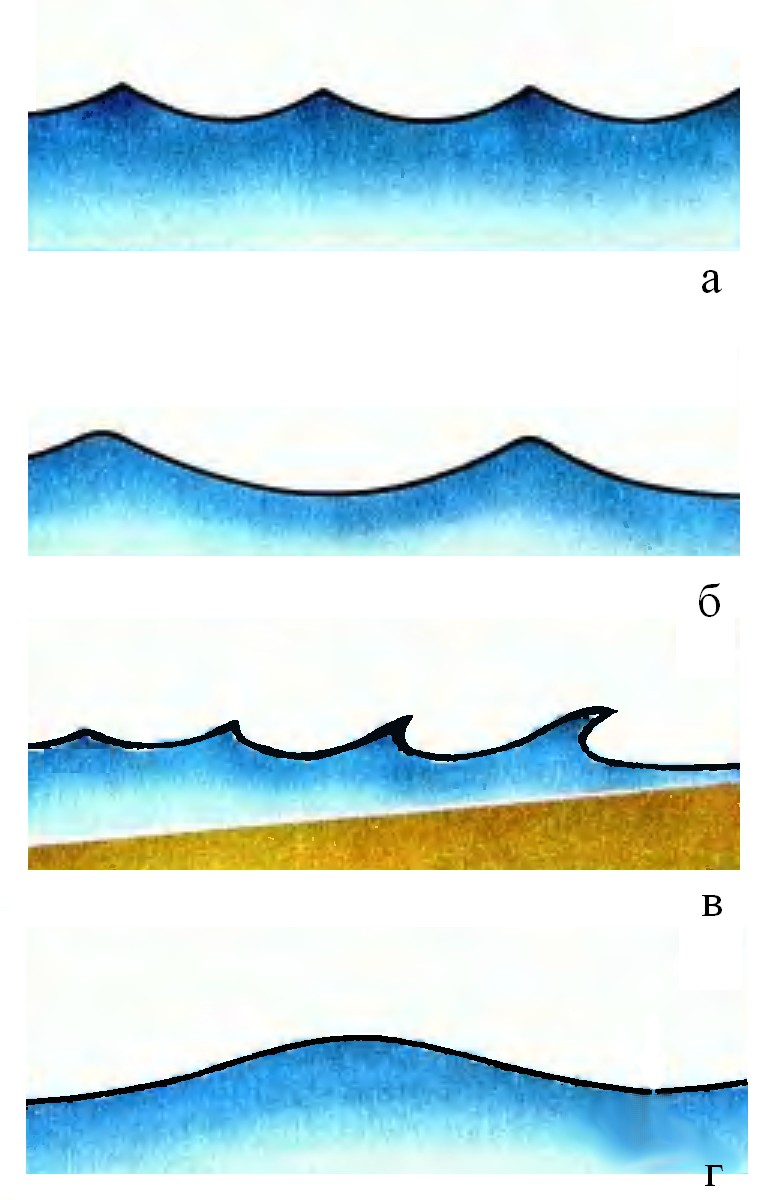

Вызываемые ветрами волны называют ветровыми волнами, именно они и определяют картину волнения на море. На рис. 32 показаны четыре характерных профиля ветровых волн:

а) волны вдали от берега при свежем ветре;

б) волны вдали от берега, устанавливающиеся на некоторое время после того, как ветер стихнет; их называют мертвой зыбью;

в) волны, набегающие на отлогий берег;

г) одиночная волна, называемая солитоном.

Волнения всей толщи океанских вод вызывают землетрясения, извержения вулканов, приливообразующие силы. Так, подводные землетрясения и извержения вулканов становятся причиной цунами, распространяющихся со скоростью более 700 км/ч. В открытом океане длина цунами оценивается в 200-300 км при высоте около 1 м, что обычно незаметно для судов. У берегов высота волны цунами увеличивается до 30 м, что вызывает катастрофические разрушения.

Под действием сил притяжения Луны и Солнца возникают приливы и отливы. Особенно заметны приливы, вызываемые Луной. Вследствие вращения Земли приливные волны перемещаются навстречу ее движению - с востока на запад. Там, где проходит гребень приливной волны, возникает прилив, сменяющийся отливом. В зависимости от условий приливы могут быть полусуточные (два прилива и два отлива за лунные сутки), суточные (один прилив и один отлив за сутки) и смешанные (суточные и полусуточные приливы сменяют друг друга). Солнечные приливы в 2,17 раза меньше лунных. Лунные и солнечные приливы могут слагаться и вычитаться. Величина и характер морских приливов зависят от взаимного положения Земли, Луны и Солнца, от географической широты, глубины моря, формы береговой линии. В открытом океане высота прилива не более 1 м, в узких заливах - до 18 м. Приливная волна проникает в некоторые реки (Амазонка, Темза) и, быстро перемещаясь вверх по течению, образует водяной вал высотой до 5 м.

Течения в океане вызываются ветром, перепадом высоты уровня воды и плотности. Главная причина поверхностных течений - ветер. В более холодных водах отмечаются теплые течения, в менее холодных - холодные. Теплые течения направляются из более низких широт в сторону более высоких, холодные - наоборот. На направление течения влияет вращение Земли, объясняющее отклонение их вправо в Северном полушарии и влево - в Южном. Системы поверхностных течений в океанах зависят от направления господствующих ветров, от положения и конфигурации океанов. В тропических широтах устойчивые воздушные течения над океанами (пассаты) вызывают северное и южное пассатные течения, нагоняющие воду к восточным берегам материков. Между ними возникает межпассатное противотечение. Вдоль восточных берегов на север и на юг в умеренные широты уходят теплые течения. В умеренных широтах западные ветры вызывают течения, пересекающие океаны с запада на восток. Причина течений на глубине - разная плотность воды, которая может быть вызвана давлением массы воды сверху (например, в местах нагона или сгона ее ветром), изменениями температуры и солености. Изменения плотности воды - причина ее вертикальных перемещений: опускание холодной (или более соленой) и подъем теплой (или менее соленой).

С перемещением воды связаны снабжение глубин кислородом и другими газами из атмосферы и вынос питательных для организмов веществ с глубин в поверхностные слои. Места интенсивного перемешивания воды наиболее богаты жизнью. В Мировом океане обитает около 160 тыс. видов животных и более 10 тыс. видов водорослей.

Значительную роль в существовании жизни на Земле играют воды суши, к которым относят подземные воды, реки, озера, болота, ледники.

|

Подземные воды находятся в толще горных пород верхней части земной коры. Основная их масса образуется вследствие просачивания с поверхности дождевых, талых и речных вод. Глубина залегания, направление и интенсивность движения подземных вод зависят от водопроницаемости горных пород. По условиям залегания подземные воды подразделяют на почвенные; грунтовые, залегающие на первом от поверхности постоянном водоупорном слое; межпластовые, находящиеся между двумя водоупорными пластами. Грунтовые воды питают реки и озера. |

|

Реки - постоянные водные потоки на поверхности суши. Главная река с притоками образует речную систему. Площадь, с которой река собирает поверхностные и подземные воды, называется речным бассейном. Бассейны соседних рек отделяются водоразделами. Скорость течения реки находится в прямой зависимости от уклона русла - отношения разности высоты участка к его длине. У равнинных рек скорость течения редко превышает 1 м/с, а у горных рек - обычно более 5 м/с. Важнейшей характеристикой рек является их питание - снеговое, дождевое, ледниковое и подземное. Большинство рек имеет смешанное питание. Дождевое питание характерно для рек экваториальных, тропических и муссонных областей. Водами тающего снега питаются реки умеренного климата с холодными, снежными зимами. Ледниковое питание получают реки, начинающиеся в высоких, покрытых ледниками горах. Подземные воды питают многие реки, благодаря чему они не пересыхают летом и не иссякают подо льдом. От питания в значительной мере зависит режим рек - изменение расхода воды по сезонам года, колебание ее уровня и изменение температуры. Самая многоводная в мире река - Амазонка (220 тыс. м3/с в год). В нашей стране самая многоводная река - Енисей (19 800 м3/с в год). |

|

Озера - водоемы замедленного водообмена. Они занимают около 1,8 % поверхности суши. Самое большое из них - Каспийское море, самое глубокое - Байкал. Озера могут быть сточными (из них вытекают реки) и бессточными (лишенными стока); последние часто бывают солеными. В озерах с очень высокой минерализацией соли могут выпадать в осадок (самосадочные озера Эльтон и Баскунчак). В распространении озер по земной поверхности наблюдается зональность. Особенно много озер в тундре и лесной зоне. В зонах с недостаточным увлажнением возникают в основном временные водоемы. |

|

Болота - избыточно увлажненные участки суши с влаголюбивой растительностью и слоем торфа не менее 0,3 м (с меньшим слоем - заболоченные земли). Болота образуются вследствие зарастания озер или заболачивания суши и подразделяются на низинные, питающиеся в основном грунтовыми водами и имеющие вогнутую или плоскую поверхность, переходные и верховые, основное питание которых - атмосферные осадки, поверхность их выпуклая. Общая площадь, занимаемая болотами, составляет около 2 % площади суши. |

|

Ледники - движущиеся массы льда, возникшие на суше в результате накопления и постепенного преобразования твердых атмосферных осадков. Они образуются там, где в течение года твердых осадков выпадает больше, чем успевает растаять и испариться. Граница, выше которой возможно накопление снега, называется снеговой линией. В полярных областях она расположена низко (в Антарктиде - на уровне моря), на экваторе - на высоте около 5 км, а в тропических широтах - выше 6 км. Оледенение бывает двух типов: покровное (Антарктида, Гренландия) и горное (Аляска, Гималаи, Гиндукуш, Памир, Тянь-Шань). Ледник имеет области питания (где происходит накопление льда) и стока (где его масса уменьшается за счет таяния, испарения, механического откалывания). Накопившись, лед начинает двигаться под действием силы тяжести. Ледник может наступать и отступать. Сейчас ледники занимают около 11 % всей площади суши, в эпоху максимального оледенения они покрывали около 30 % ее площади. В ледниках сосредоточено почти 70 % запасов пресной воды на Земле. |